Аналитики проекта AI-27, куда входят ведущие эксперты по ИИ, в том числе бывшие сотрудники OpenAI, рисуют апокалиптические сценарии будущего, в которых уже в 2027 году США наносят «кинетические удары» по китайским ЦОДам, а Пекин блокирует Тайвань ради контроля над производством чипов. Тем временем в настоящем уже разворачивается битва за доминирование в ИИ-сфере, и она во многом связана с потребностью в электроэнергии.

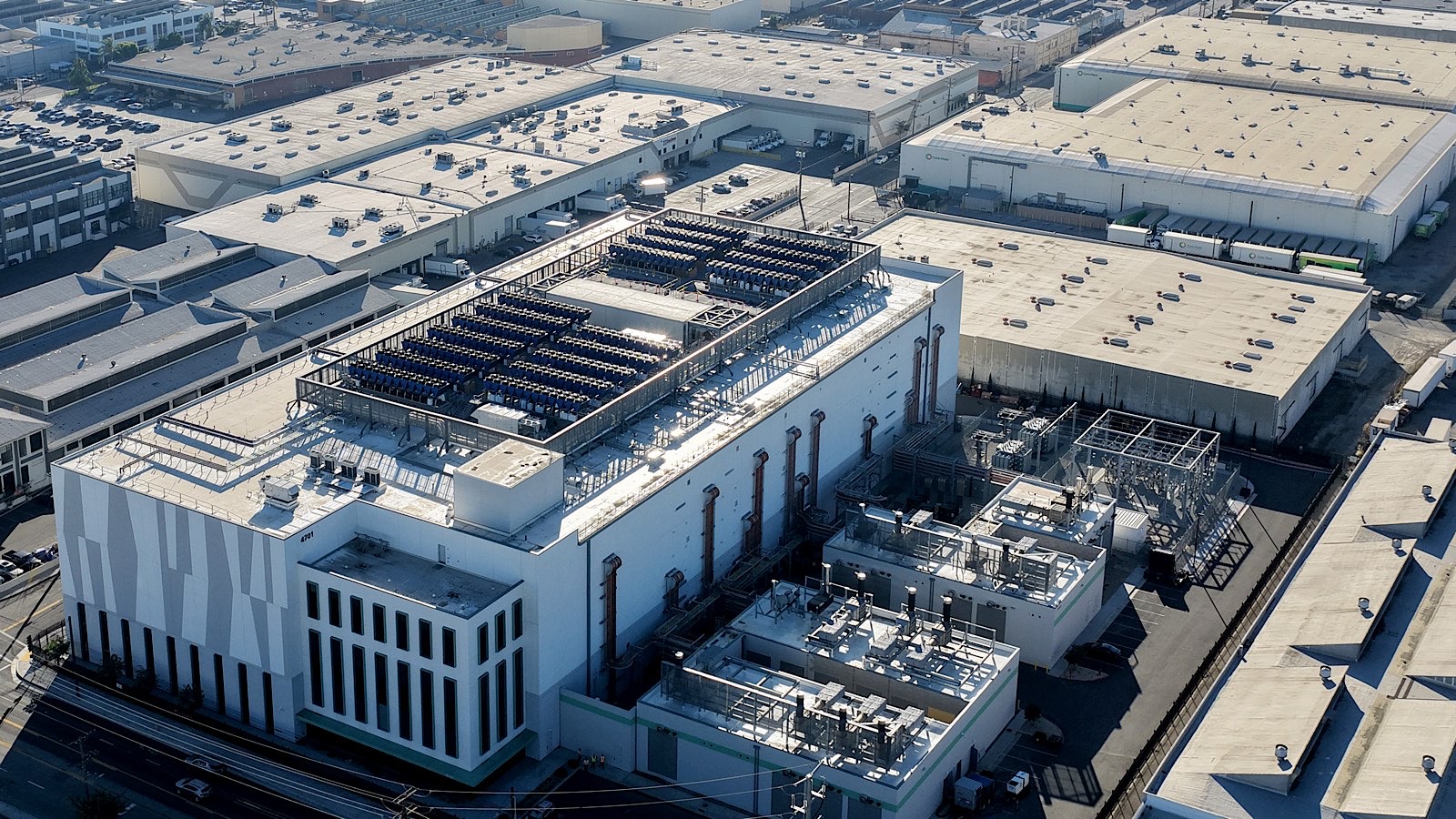

Операторы крупнейших облачных платформ — Amazon, Microsoft и Google — вступили в беспрецедентную инвестиционную гонку. Их совокупные капитальные затраты в 2024 году, по оценке Deloitte, приближаются к $200 млрд. Существенная часть этих средств идет на фундамент ИИ-революции: новые дата-центры и энергетическую инфраструктуру.

При этом технологическим гигантам требуется электроэнергия с минимальным углеродным следом, в том числе из-за ESG-регулирования и взятых ими на себя обязательств. Поэтому технокорпорации от Amazon до Microsoft начали действовать как квази-энергетические компании, инвестируя в малые модульные ядерные реакторы и геотермальные станции.

В США, центре ИИ-революции, подключение новых возобновляемых источников к сети, по оценке Deloitte, может занимать многие годы из-за бюрократических процедур. В гонке ИИ, где циклы разработки измеряются месяцами, такой временной лаг способен снизить конкурентные преимущества.

Города против дата-центров

Рост потребления энергии индустрией искусственного интеллекта сталкивается с физическими ограничениями энергетической инфраструктуры. Например, в Ирландии, по данным Центрального статистического управления, в 2024 году на долю дата-центров пришлось 22% общего энергопотребления — больше, чем потребляют все жилые дома в городах страны вместе взятые. Рост спроса на вычислительные мощности в стране, обусловленный потребностями ИИ-технологий, может привести к дальнейшему увеличению потребления электроэнергии дата-центрами до 31% в течение следующих трех лет.

Причина настолько высокой доли потребления во многом в том, что Ирландия фактически играет роль «налогового офшора» в Европе: базовая ставка корпоративного налога здесь долгие годы остается одной из самых низких в развитых странах. Благодаря этой фискальной политике, англоязычной среде, членству в едином рынке ЕС и развитой телеком-инфраструктуре Дублин превратился в одну из европейских столиц Big Tech. Европейские штаб-квартиры и кластеры дата-центров здесь открыли Apple, Google (Alphabet), Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Microsoft, Amazon, Intel и десятки других компаний.

В 2023 году правительство Ирландии временно приостанавливало подключение новых дата-центров к электросети из опасений, что стремительный рост энергопотребления помешает достижению экологических целей. Позднее ограничения были сняты, но это решение вызвало бурные дебаты. Основной причиной критики стало то, что рост количества дата-центров опережает развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии. По мнению профессора Пола Дина из Университета Корка, Ирландия слишком сильно зависит от ископаемого топлива и должна значительно ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, чтобы не ставить под угрозу свои климатические обязательства.

В Амстердаме в этом году приняли решение полностью запретить строительство новых дата-центров и расширение существующих. «В Амстердаме остро не хватает пространства — не только для строительства жилья, но и для электросетей. Город намерен использовать как физическое пространство, так и мощность электросети для других приоритетов, например развития городской среды», — говорится в заявлении муниципалитета. Представители властей подчеркнули, что дата-центры не только занимают ценную территорию, но и потребляют колоссальное количество электроэнергии, на обеспечение которой у города попросту нет ресурсов. В Нидерландах с конца 2023 года строительство гипермасштабных дата-центров ограничено: разрешения выдаются лишь для специально отведенных зон, где объекты обязаны соответствовать высоким стандартам по водо- и теплоэффективности.

В Германии с 2024 года действует закон, обязывающий дата-центры уже сейчас закупать не менее 50% не субсидированной зеленой энергии, а к 2027 году полностью перейти на нее, а также внедрять энергоменеджмент и утилизировать часть тепла. Франция с 2025 года требует от крупных дата-центров (>1 МВт) публикации расширенной отчетности по экологической устойчивости и внедрения технологий рекуперации под угрозой санкций. На уровне ЕС действует система рейтинга устойчивости дата-центров: с 2024 года центры мощностью от 500 к Вт должны ежегодно раскрывать данные об энергопотреблении, водопользовании и повторном использовании тепла.

В США, фокус регуляторного внимания сместился в сторону защиты потребителей. Власти штатов Нью-Йорк, Вирджиния и Орегон инициировали законопроекты для контроля за потреблением дата-центров, опасаясь, что затраты на их энергоснабжение приведут к росту расходов на электроэнергию — которые будут переложены на население. В Пенсильвании федеральный регулятор и вовсе отклонил проект расширения мощностей атомной электростанции, предназначенных для питания ЦОД. Причиной также стало опасение повышения тарифов для граждан и риска снижения общей надежности энергосистемы.

В Сингапуре операторов дата-центров обязали постепенно повышать температуру в серверных помещениях до уровня не менее 26°C. Такой метод позволяет существенно снизить затраты на охлаждение — одну из самых энергоемких статей расходов. Повышение температуры даже на один градус дает экономию до 2–5 % на энергозатратах, связанных с охлаждением оборудования, что делает такую меру особенно привлекательной для тропических регионов. По оценке Infocomm Media Development Authority (IMDA), внедрение этих норм уже привело к снижению общего энергопотребления дата-центров в стране. При этом актуальная доля потребления электроэнергии дата-центрами в Сингапуре составляет около 7% от всей электроэнергии города, а к 2030 году этот показатель может вырасти до 12%. Но у этого решения есть и обратная сторона: работа оборудования при повышенных температурах может ускорять его износ и сокращать срок службы.

Север ждет

Чтобы снизить энергетические издержки для все более «прожорливых» ИИ-моделей, технологические гиганты выносят мощности туда, где электроэнергия дешевая, зеленая и надежная. Именно этим объясняется бум ЦОДов в Скандинавии, — регионе с почти безуглеродным энергобалансом и прохладным климатом, позволяющим обходиться без промышленного охлаждения. Цена на электроэнергию здесь в среднем на 60% ниже, чем в остальной Европе. Норвегия, Швеция и Финляндия, где доля низкоуглеродных источников энергии превышает 90%, стали своеобразным магнитом для инвестиций в ИИ-инфраструктуру. По прогнозам Bloomberg, спрос на энергию со стороны ЦОДов в регионе может вырасти вчетверо к 2032 году, превращая местные энергокомпании вроде Vattenfall и Statkraft в стратегических партнеров ИИ-революции.

Microsoft направит $3,2 млрд на модернизацию дата-центров в шведских городах, оснастив их 20 000 передовых GPU Nvidia, AMD и собственного производства, при этом почти гигаватт возобновляемой энергии уже выкуплен у государственной Vattenfall, а параллельная программа обучения 250 000 граждан ИИ-компетенциям превращает инфраструктурный апгрейд в полноценный двигатель цифровой трансформации шведской экономики.

Google, в свою очередь, направляет еще €1 млрд на расширение ЦОД в финском городе Хамина. Бывший бумажный комбинат, где серверные помещения охлаждаются морской водой, уже работает на 97% зеленой энергии. Избыточное тепло планируется закачивать в городскую теплосеть, а ветреная погода, которая иногда снижает биржевые цены на энергию до отрицательных значений, превращает климатическое своеобразие Финляндии в конкурентное преимущество.

Масштабным выглядит и план Brookfield Asset Management: канадский фонд намерен вложить почти $10 млрд в ИИ-кампус под шведским городом Стренгнес. Он расположен на пересечении магистральных линий электропередачи и оптоволоконных трасс, недалеко от крупнейших университетов региона, что упрощает доступ и к мегаваттам, и к талантам. Проект предположительно создаст более 1000 постоянных рабочих мест и может способствовать закреплению за регионом статуса «зеленой Кремниевой долины» Европы.

Еще одним громким проектом стал норвежский филиал проекта «Звездные врата» (Stargate) от OpenAI — первый крупный европейский инфраструктурный хаб компании. Его создают совместно с провайдером Nscale и промышленной группой Aker. Запуск 100 000 GPU Nvidia намечен на конец 2026 года, а суммарная электрическая мощность площадки вырастет до 520 МВт. Stargate не просто крупный потребитель дешевой гидроэнергии. Комплекс будет тесно связан с местной экономикой: передавать избыточное тепло на нужды близлежащих предприятий и предоставлять приоритетный доступ к вычислениям норвежским ИИ-стартапам и исследователям, превращаясь из отдельного технокластера в ядро региональной инновационной экосистемы.

Бассейны, котлы и резервуары — холодные технологии

Системы охлаждения серверов дата-центров требуют серьезных энергозатрат, поэтому компании активно ищут новые подходы к решению этой проблемы. Одной из перспективных технологий стал новый подход — иммерсионное охлаждение, которое развивают стартапы из Нидерландов, Испании и Великобритании. Они предлагают размещать серверные стойки в резервуарах с диэлектрической жидкостью, которая проводит тепло гораздо эффективнее воздуха. Согласно исследованию Гронингенского университета, иммерсионное охлаждение позволяет снизить потребление энергии на охлаждение примерно вдвое. Но сложные процедуры обслуживания и повышенное количество отказов IT-оборудования все еще являются барьерами для масштабирования такого подхода, сообщают авторы исследования.

Параллельно развивается и другое направление — превращение самого тепла в актив. Лондонский стартап Deep Green размещает компактные дата-центры непосредственно на объектах с высоким потреблением горячей воды, например, в общественных бассейнах. Создается симбиотическая система: вычислительные мощности получают бесплатное охлаждение от водопроводной воды, а бассейн — бесплатный подогрев за счет тепла от серверов. Компания привлекла инвестиции в размере £200 млн ($264 млн), которые планирует направить на оснащение до 150 бассейнов по всей Великобритании.

Экономика замкнутого цикла (модель с максимизацией повторного использования ресурсов) перестает быть теорией в той же Скандинавии: в Стокгольме проект Stockholm Data Parks впервые превратил действующий дата-центр в «цифровой котел», отправляя нагретый серверный воздух через тепловые насосы прямо в городскую сеть, к которой подключено около 90% столичных зданий. Уже сегодня это решение обогревает до 10 000 квартир, а к 2040-му мэрия хочет, чтобы дата-центры покрывали не менее 10% годовой потребности города в тепле и полностью избавили столицу от ископаемого топлива.

В Норвегии дата-центр от Green Mountain, полностью питаемый гидроэнергией, подает воду, подогретую до 20-25°C, на крупнейший в мире наземный комплекс по выращиванию форели. Теплая вода создает стабильный микроклимат для производства 9000 т рыбы в год, затем охлажденная вода возвращается для повторного охлаждения серверов, формируя замкнутый энергетический цикл, который одновременно снижает углеродный след IT-индустрии и делает аквакультуру экологичной и экономически выгодной.

Еще один подход — размещать дата-центры не рядом с источником энергии, а непосредственно внутри него — в основании ветряных турбин, как делает немецкая компания WindCORES. Такой подход не только решает проблему охлаждения за счет естественных условий, но и минимизирует потери при передаче энергии по сетям. По оценкам компании, ветрогенераторы потенциально могли бы обеспечить энергией до трети всех дата-центров в Германии.

Новая жизнь старых реакторов

Рост цифровой экономики и искусственного интеллекта заставляет пересматривать подходы к энергетике. Для дата-центров и производства чипов нужно очень много стабильной энергии. Это приводит к возрождению атомной энергетики. Станции, которые собирались закрыть или уже законсервировали, снова становятся стратегическими активами.

Наиболее ярко эта тенденция проявляется в США, где возрождение мирного атома идет по двум параллельным путям. С одной стороны, Big Tech выступает прямым катализатором перезапуска станций через корпоративные соглашения о покупке электроэнергии (PPA). Так, знаковая АЭС Three Mile Island готовится к перезапуску в 2028 году исключительно благодаря 20-летнему контракту с Microsoft, а соглашение с Meta не только спасло от закрытия Clinton Clean Energy Center, но и позволило увеличить его мощность.

Возрождение АЭС в США финансируется из федерального бюджета и является ответом на рост энергопотребления, спровоцированный развитием искусственного интеллекта, майнингом криптовалют и массовым переходом на электромобили.

В Японии правительство также продвигает перезапуск АЭС. На крупнейшей в мире станции Касивадзаки-Карива TEPCO, оператор злополучной «Фукусимы», готовится к возобновлению работы одного реактора из-за возрастающего спроса со стороны дата-центров, обеспечивающих работу ИИ. Однако этот процесс наталкивается на жесткое сопротивление на местном уровне. Жители префектуры Ниигата, помня о катастрофе 2011 года и недавних землетрясениях, опасаются рисков, и не видят плюсов для себя — ведь энергия предназначена для столичного региона.

Тем временем в Германии, промышленном сердце Европы, идея возрождения атомной энергетики превратилась в поле острых дебатов. После отказа от атома и недавнего закрытия последних реакторов, ядерное лобби, такое как группа KernD, призывает к перезапуску до шести станций, прямо указывая на растущие потребности со стороны ИИ. Однако эта инициатива резко контрастирует с позицией самих энергетических гигантов. Операторы станций называют идею нереализуемой, ссылаясь на высокие затраты, уже начавшийся процесс демонтажа, нехватку квалифицированного персонала и правовые барьеры.

Российские вызовы

Пока в других странах решают проблемы дефицита энергии для развития ИИ, в России серьезным препятствием является еще и нехватка чипов. Впрочем, это общемировая проблема: производственных мощностей не хватает, чтобы покрыть быстро растущий спрос, а торговые войны и санкции мешают даже тем поставкам, которые возможны.

На фоне жестких экспортных ограничений США компании, лишенные доступа к передовым техпроцессам, выстраивают новую стратегию: вместо гонки за топовым «железом» они делают ставку на «достаточно хороший» ИИ, превращая отставание по оборудованию в преимущество за счет софтверной оптимизации. Хорошим примером такого прагматичного компромисса служит стратегия Huawei. Отрезанная от передовых станков для производства чипов ASML и услуг по производству TSMC, компания, по информации Le Monde, не может преодолеть барьер 7-нанометрового техпроцесса без высокого процента брака. В ответ Huawei разрабатывает системы, которые, по признанию экспертов, требуют большего числа чипов и потребляют значительно больше энергии, но при этом достигают «убедительных результатов». Этот подход нашел подтверждение в успехе китайского стартапа DeepSeek, чья модель продемонстрировала выдающуюся производительность, будучи обученной на чипах Nvidia H800 — мощных, но уже не флагманских решениях, доступных Китаю в короткое окно до ужесточения санкций. Успех DeepSeek стал сигналом для всей индустрии: стратегический императив — не обладание самым совершенным «железом», а умение извлекать максимум из доступного. Правда, такие возможности небезграничны — недавно Financial Times сообщила, что DeepSeek отложила релиз своей новой модели после того, как не смогла обучить ее на чипах Huawei.

Для российских технологических компаний глобальные вызовы усугубляются санкциями и локальными ограничениями. «У крупных игроков для внедрения в госсектор или в рабочие процессы есть довольно много ограничений, например, обработка информации должна происходить внутри контура компании. Для этого нужны как раз железные мощности, которых конкретно в России может не хватать», — отмечает сооснователь Skyeng и uForce Денис Сметнев.

К дефициту технологий добавляются и программные барьеры. «В Европе компании адаптируются к ИИ-буму через масштаб: арендуют кластеры в Azure, крутят GPT-4, подключают API в пару кликов, — отмечает бизнес-консультант Ольга Павлюкова. — В России подход больше напоминает инженерную смекалку: бизнесу здесь не до технологий ради технологий, главное, чтобы работало, не ломалось и не стоило как крыло самолета. Моим клиентам — малому и среднему бизнесу — не нужны дата-центры и топовые GPU, зато важно решить конкретные задачи. Все происходит не в дата-центрах, а на VPS за пару тысяч рублей или прямо в офисе на ноутбуке, где мы выстраиваем ИИ-инструмент через Telegram-интерфейс. Telegram заменил сайт, CRM, чат-бота, поддержку и маркетинг — и теперь является главной точкой взаимодействия, даже при нестабильном интернете или блокировках».

«Аренда серверов для постоянной работы — не дешевая история», — объясняет Никита Соловьев, сооснователь компаний Avato AI и Be.Sales. Он добавляет, что на Западе есть сервисы типа Replicate, позволяющие арендовать «разогретые» модели и платить меньше при небольшом обороте, но в России таких сервисов пока нет, что вынуждает либо арендовать дорогие серверы с GPU, либо использовать иностранные решения со всеми вытекающими сложностями.

Никита Соловьев указывает на юридические вызовы: «Приходится изворачиваться, используя иностранные сервисы, что не всегда удобно и может противоречить закону, если там будут храниться персональные данные россиян». Крупные компании, в свою очередь, опасаются передавать конфиденциальные сведения во внешние облака. «Это та информация, доступ к которой может быть использован против самой компании», – предупреждает Денис Сметнев. В конечном счете, полная зависимость от сторонних ИИ-платформ лишает бизнес контроля.

На фоне мировых трендов в России усилилось внимание к развитию сегмента дата-центров и на государственном уровне. Для стимулирования инвестиций государство запускает новый механизм — специальный инвестиционный контракт (СПИК) для ЦОД. Он предусматривает предоставление инвесторам налоговых льгот и других преференций сроком до 20 лет при условии использования в проектах установленной доли российского оборудования. По данным Минцифры и Аналитического центра при правительстве, к 2030 году потребление энергии ЦОД в стране вырастет как минимум в 2,5 раза — с 1 ГВт до 2,5 ГВт.

Строительство ЦОД в стране остается бизнесом для крупных игроков. Проекты требуют значительных капитальных вложений и высокого уровня экспертизы, а окупаемость превышает десять лет. По оценке IKS Consulting, в таких условиях реализовывать масштабные проекты могут в основном крупнейшие компании: «Ростелеком», «Сбер», «Росатом» и другие сопоставимые по масштабу структуры.

Тем не менее, в России, как и в других странах, активно тестируют новые форматы размещения дата-центров. Например, «Росатом» создает современные модульные центры обработки данных непосредственно на территориях атомных электростанций. Пилот реализуется на Нововоронежской АЭС, до конца 2025 года аналогичные решения планируется испытать на Балаковской и Смоленской АЭС.

Схожая логика прослеживается и в проектах рядом с гидроэлектростанциями: доступ к дешевой и стабильной энергии делает такие площадки привлекательными для энергоемких нагрузок. Так, компания Cloud X (группа En+) строит один из крупнейших в России дата-центров в Иркутской области, у Усть-Илимской ГЭС.

Учитывая реализуемые проекты, аналитики считают, что в России есть и другие территории с высоким потенциалом для размещения энергоемких дата-центров под ИИ-нагрузки. В числе наиболее перспективных выделяют Мурманскую, Свердловскую и Иркутскую области, Красноярский край и Республику Хакасия — регионы с заметным энергетическим потенциалом, прохладным климатом и относительно менее загруженной инфраструктурой.