Сикхи

Сикхи появились в северной Индии в XV веке. Кастовое деление, присущее индуизму, на субконтиненте нравилось далеко не всем. Ислам снимал эту проблему, но он был религией завоевателей — Великих Моголов. Поэтому, когда гуру Нанак начал проповедь учения, не признававшего кастового деления, идолопоклонства и прочих прелестей традиционной индийской религии, люди за ним пошли.

Как и большинство религиозных течений, начинавших «за всё хорошее, против всего плохого», новая религия достаточно быстро начала милитаризоваться. Дело в том, что мусульманские правители Индии терпимостью к язычникам не отличались, а сикхов, несмотря на декларируемое единобожие, к «людям книги» отнести никак не получалось: самым умным улемам было не вполне понятно, кем является тот единый бог, которому поклонялась новая индийская секта?

Кирпан — кинжал сикха. Изначально был сильно длиннее — 76 см, но англичане урезали...

В общем, вскоре признаком сикха стал «кирпан» — скрытно носимый то ли длинный кинжал, то ли короткий меч, который обладатель, не задумываясь, пускал в дело. А к имени сикхи стали прибавлять окончание «Сингх» — «лев» (женщины — «Каур» — «принцесса»), что как бы подразумевает... Ну а когда в 1707 году умер Великий Могол Аурангзеб, и в государстве стала постепенно проявляться феодальная раздробленность, в Пенджабе образовалась своя Империя — сикхская. Армия сикхов, «дал хальса», хоть и несла изредка поражения, но от поползновений мусульманских правителей навести в Пенджабе исламский порядок отбивалась достаточно успешно.

Ранджит Сингх

Самым известным (и самым толковым) махараджей Пенджаба, а впоследствии и Лахора был Ранджит Сингх. Этот рябой и слепой на один глаз правитель решил создать из сикхов регулярную армию по европейскому образцу (он ещё много чего хорошего натворил, но здесь речь идёт именно об армии) — фаудж-и-айн.

Первым он нанял в качестве инструктора в 1809 году некоего британского дезертира по фамилии Прайс. Но после 1815 года в армию махараджи валом повалили французы: после Ватерлоо осталась масса безработных ветеранов Наполеоновских войн, не любивших англичан и сильно нуждающихся в деньгах. Главными стали Жан-Франсуа Аллард и Жан-Батист Вентура, нанятые в 1822 году, и Паоло ди Авитабиле и Клод Огюст Корт, нанятые в 1827 году. Впрочем, и британских, и англо-индийских офицеров на службу к себе Ранджит Сингх брал с удовольствием.

К концу правления Ранджит Сингха в его армии, по некоторым сведениям (есть и другие цифры), служили 12 французов, 7 англо-индийцев, 4 британца, 4 итальянца, 3 американца, 3 немца, 2 грека, 2 испанца, 1 пруссак и 1 русский. Правда, непонятно: сколько из всех выше перечисленных были британскими дезертирами, пытавшимися скрыть своё происхождение?

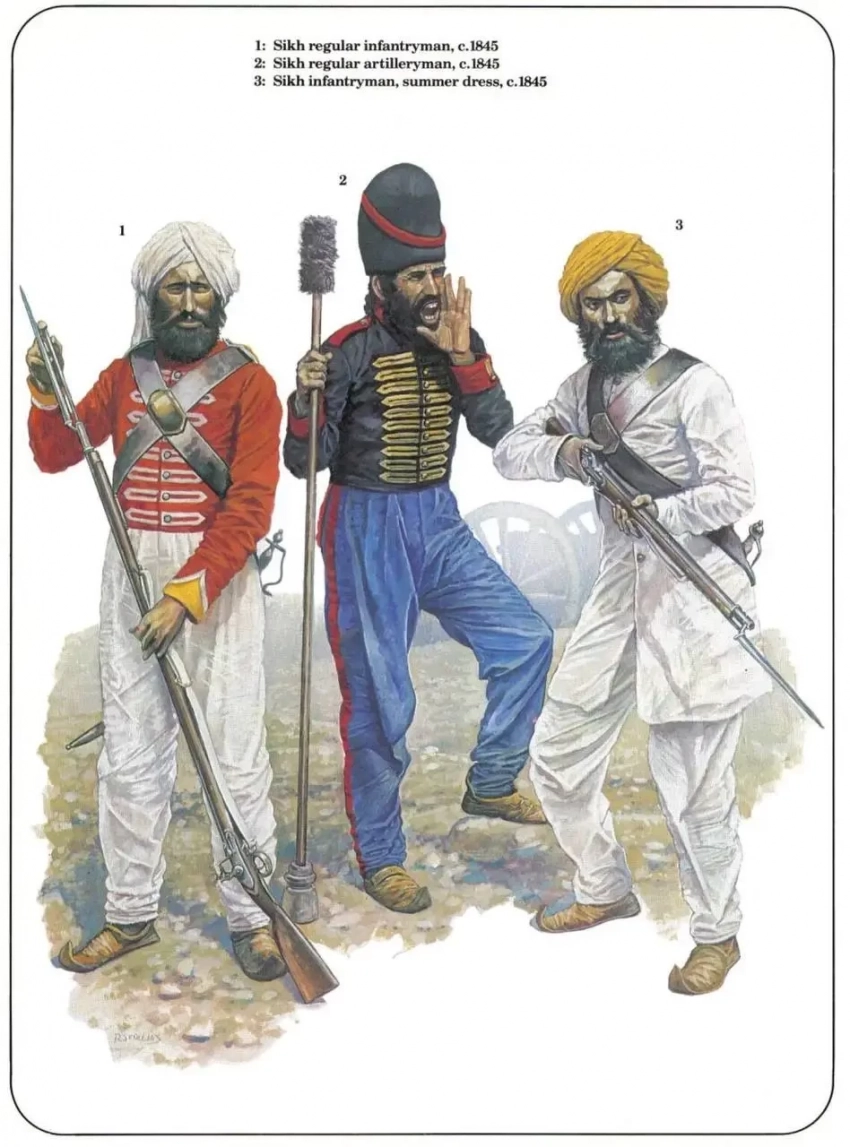

Сикхские солдаты. Г. Ф. Аткинсон 1846 год.

Батальоны в «фаудж-и-айн» назывались «палтан» — от французского «peloton» — «рота». Сначала они и были ротами — набрать среди обитателей Пенджаба желающих служить в пехоте было немного — все рвались в кавалерию. Тем не менее к середине 20-х годов XIX века батальон имел численность 700–900 человек (английские офицеры вспоминали, что обычно было в районе 600 человек). Командовал батальоном «кумедан» (комендант), иногда два батальона объединялись в полк (хотя часто полком начинали называть и отдельный батальон), таким полком командовал полковник.

Солдаты «Даль Хальсы»

Жалование у сикхов было выше, чем в армии Ост-Индской компании. Сипай регулярной армии получал в месяц 7-8,5 рупий, наик (капрал) — 10-12 рупий, хавилдар (сержант) — 12-16 рупий, субедар (капитан) — 20-35 рупий, махзор (майор, квартирмейстер батальона) — 25-50 рупий, адъютант — 30-55 рупий, кумедан — 60-125 рупий, полковник — 250-325 рупий, генерал — 375-450 рупий. В кавалерии жалование было выше примерно в три раза, артиллеристы получали по пехотным расценкам. Помимо солдат с офицерами были в батальонах и наёмные слуги: повара, водоносы, сапёры, погонщики верблюдов, гонцы и, как ни странно, знаменосцы. В походе армию сопровождало множество ремесленников — кузнецов, портных, каменщиков и иже с ними.

Число пехотных батальонов в фаудж-и-айн постоянно росло. Если в 1831 году их было 21, то в 1838 году — уже 31, впрочем, тогдашние газеты сообщали и о 36, а иногда и о 40 батальонах в армии сикхов. Дисциплина у сикхов была суровой и поддерживалась при помощи «ротанга» — трости. Старшие офицеры били младших, младшие — сержантов, те — солдат. Впрочем, за мелкие проступки брали штрафы, а за серьёзные правонарушения могли отрубить нос, уши, а то и руки, применялось и клеймение. Какое впечатление производила фаудж-и-айн на европейцев? Самое благоприятное! Обычно не слишком высоко ставившие «туземные части» англичане, сикхов считали «такими же, как мы, дисциплинированными и достаточно хорошо одетыми».

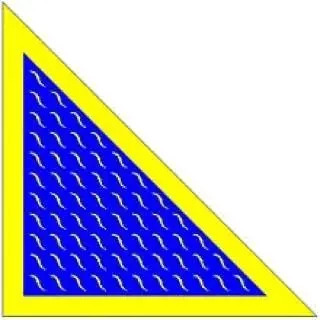

Штандарт "Фаудж-и-хас"

Помимо фаудж-и-айн, вскоре французскими советниками была создана и «гвардия» — фаудж-и-хас, «королевская армия». Она состояла из 4 батальонов, обученных по-французски. Нет, ну вот совсем по-французски! Там даже команды отдавались на языке Вольтера и Дидро, а в качестве флага использовался «триколор» с имперским орлом, отличавшийся от французского только вышитой золотом персидской надписью «Котёл, меч, победа» — традиционным девизом дал-хальсы.

Современники особо отмечали, что гвардия сикхов была обучена работать в трёхшереножном строю и под барабанный бой (видимо, остальные полки обучали действовать в наполеоновских колоннах Г. ф. Ц.). К концу 30-х годов XIX века фудж-и-хас достигла численности 5,5 тысяч человек и стала самым хорошо обученным и обмундированным соединением Ранджит Сингха.

В 1835 году в армии правителя Пенджаба была введена бригадная структура. Чётко регламентирована численность бригады не была, но обычно это были 3-4 пехотных батальона, рота кавалерии, 1-2 артиллерийские батареи и батальон сапёров. Чаще всего численность бригады составляла 4-5 тысяч человек и 10-25 орудий, но сразу стоит отметить, что далеко не все бригады были одинаково хороши. В некоторых не было кавалерии, а кое-где и часть пехотинцев не имела оружия. К началу англо-сикхских войн начала появляться и дивизионная организация: обычно 4000 всадников и две пехотные бригады составляли дивизию, но бывали и существенные отклонения от этой структуры (всадников могло быть всего 1000, но пехотных бригад — четыре...).

«Кавалерия сикхов в битве при Сагарооне», Дж. Харрис

А вот кавалерия в европейском стиле в армии сикхов была в загоне! Дело в том, что у Ранджит Сингха было в избытке «туземной конницы» — гочурров и джагирдаров, поэтому пехота и артиллерия занимали его внимание в значительно большей степени. В общем, регулярная кавалерия была создана, но полки постоянно создавались и расформировывались, большого числа желающих служить в них не наблюдалось (большая часть сикхов предпочитала традиционные виды кавалерии). Были полки драгунские, уланские и гренадерские, иногда пытались создать даже кирасир, но... Англичане в ходе войны регулярной кавалерии сикхов просто не заметили и решили, что она была расформирована.

Но иррегулярная кавалерия была очень сильна! «Горчурра фаудж» или «фаудж-и-совари» — «конная армия» была хорошо вооружена и отменно мотивирована. А главное — весьма многочисленна: англичане насчитывали 30 тысяч всадников горчурра фаудж, сами сикхи — 25 тысяч. Изначально эти всадники получали за службу не денежное довольствие, а земельные наделы («джагиры»), так что попытка перевести их на наличные даже вызвала бунты — феодальная элита посчитала оскорблением уравнивание в оплате с простыми наёмниками. Постепенно денежная форма оплаты возобладала, совар горчурра фаудж получал 400-600 рупий в год, но на эти деньги он был обязан сам покупать себе оружие, провизию и содержать коня (купленного также за свои деньги).

Горчурра воевали «мисалями» — эскадронами численностью в среднем 15–75 человек, бывших членами одного клана, которые на войну шли под командованием кланового вождя. Мисали объединялись в «дерахи» — лагеря численностью от 150 до 2800 человек. Постепенно дерахи объединяли, и к 1845 году их у сикхов осталось 17 штук (хотя это было чисто административное деление, и в бой сикхи шли старыми, мелкими дерахами).

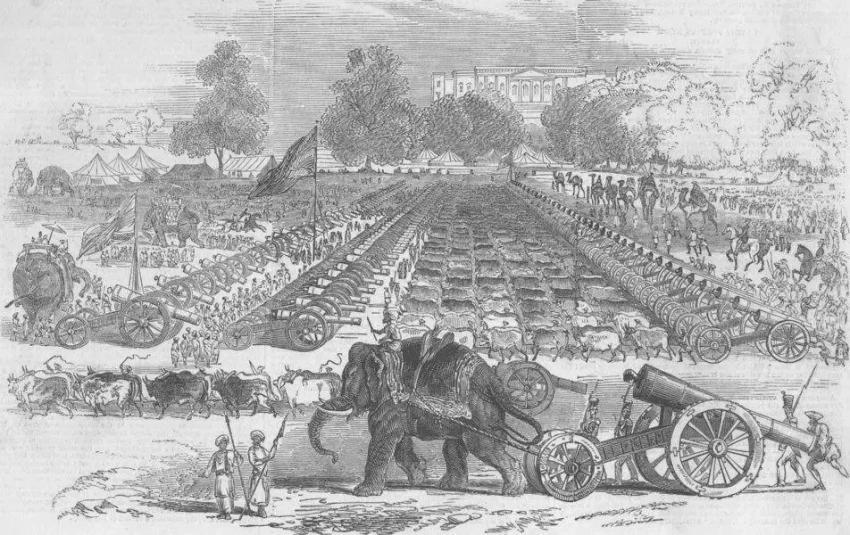

Англичане тащат трофейные сикхские пушки. 1847 год

Интересно, что сикхам удалось создать сильную артиллерию: «топхана-и-хас». Она делилась на тяжёлую, лёгкую и вертлюжную. Тяжёлая поначалу состояла из 39 орудий: 17 перевозились волами, 6 — лошадьми, из оставшихся 5 составили батарею конной артиллерии, а 11 прикрепили к пехотным батальонам. Помимо этого было 6 мортир и 86 вертлюжных пушек, перевозимых верблюдами. Но численность топхана-и-хас быстро росла и в 1839 году составляла 14 батарей из 192 орудий и 4,5 тысячи артиллеристов. Помимо этого были и крепостные орудия числом 100-200 штук и порядка 280 вертлюжных пушек.

Проведший реформу артиллерии Пенджаба Клод Огюст Корт не только перевёл на персидский французские руководства, но и обучил сикхов лить ядра и изготавливать взрыватели. При приемниках Ранджит Сингха артиллерия росла ещё быстрее и к 1845 году удвоилась, но навести в ней порядок и стандартизировать калибры орудий не удалось даже французским советникам...

Акали Пхула Сингх и Ранджит Сингх

Помимо регулярной армии в империи сикхов существовало феодальное ополчение, гарнизонные войска и «акали» («бессмертные»). Последние были сикхами-фундаменталистами, защищавшими сикхизм при помощи не только доброго слова, но и быстрого дела. Это были люди, которые доводили себя до состояния религиозного исступления, в котором не чувствовали ни боли, ни страха. Они были священниками в армии сикхов, но проповедями и медитациями не ограничивались. Европейских новинок акали чурались, но их отсутствие компенсировали бесстрашием. Акали в армии Ранджит Сингха было, по разным данным, от 2 до 5 тысяч, и использовались они в самых опасных предприятиях. Тут у махараджи был двойной расчёт: помимо храбрости акали славились отсутствием дисциплины, и он старался «потратить» их с максимальной пользой, но как можно быстрее.

Гуркхи. Рисунок начала XIX века.

Изначально на службу в армию Ранджит Сингх старался привлекать собственных подданных, сикхи — воинская культура, так что проблем с вербовкой не было, но... После смерти махараджи в 1839 году в Пенджабе начались волнения, связанные с дележкой пирога его наследниками, и армия в данном мероприятии приняла самое непосредственное участие. В результате после 1841 года, когда махараджи на престоле перестали меняться раз в три месяца, было принято решение набирать побольше наёмников из соседних княжеств (догров — раджпутских горцев и пуштунов). Гуркхов начал в армию набирать ещё Ранджит Сингх в начале своей карьеры.

К началу Первой англо-сикхской войны «под ружьём» у владык Пенджаба было около 120-150 тысяч бойцов, в том числе где-то 72 тысячи — в составе регулярной армии. Именно с ними пришлось столкнуться армии Британской Ост-Индской компании. Что за противник был у сикхов — тема для отдельного разговора...

- Герхард фон Цвишен