Телесный интеллект и бестелесность постчеловека

Рассказываем о книжных новинках октября

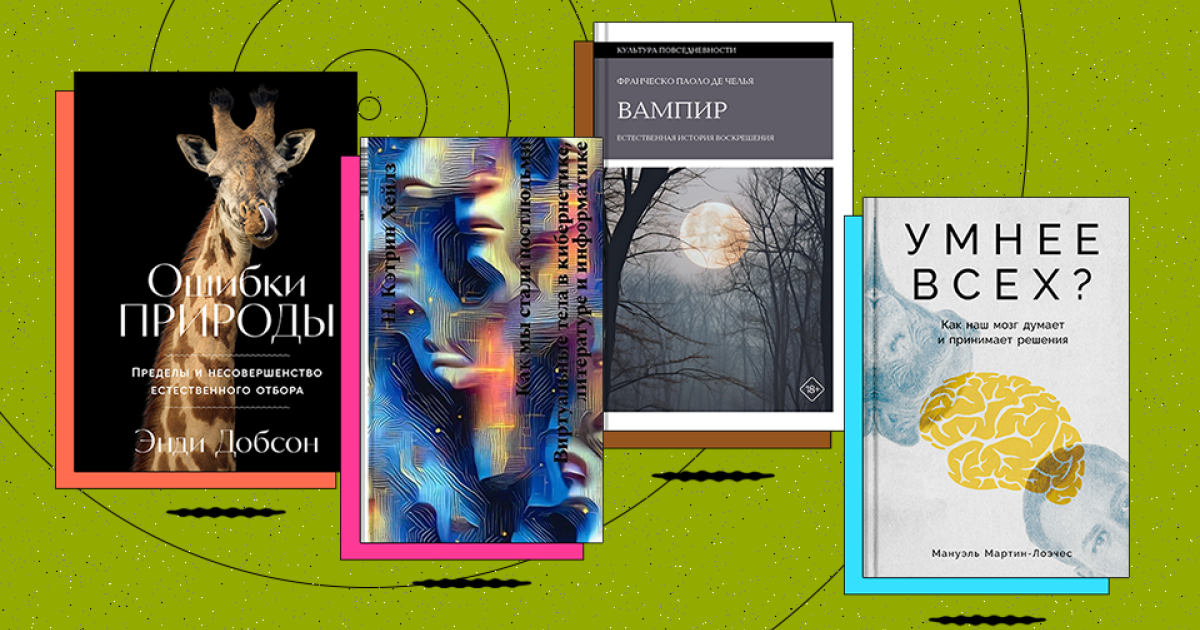

Каждая из четырех книг октябрьской подборки так или иначе разоблачает устоявшиеся мифы и заблуждения. Сквозь работу научного обозревателя Энди Добсона доминантой проходит идея, что «естественное» не всегда равно «хорошему». Этот тезис автор иллюстрирует множеством примеров того, как эволюция балансирует между мутациями, которые помогают выжить, а также изменениями, которые в лучшем случае этому не мешают. В книге 1999 года, впервые переведенной на русский язык, живой классик Н. Кэтрин Хейлз критикует опрометчивые попытки технооптимистов вынести телесность на периферию, а во главу угла поставить сознание как программу.

Профессор психобиологии Мануэль Мартин-Лоэчес показывает, насколько несовершенен человеческий интеллект при всей его исключительности. Люди не только обманывают других, но и сами обманываться рады (и это далеко не единственное когнитивное искажение, о которых рассказывается в книге). Наконец, историк науки Франческо Паоло де Челья развенчивает прочно вошедший в массовую культуру образ вампира как кровососа. Изначально вампиры не пили кровь, а некоторые из них вообще были обычными людьми, которым просто «повезло» родиться в интересное время.

Энди Добсон. Ошибки природы. Пределы и несовершенство естественного отбора. М.: Альпина нон-фикшн, 2026. Перевод с англ. Марии Елифёровой

В одном из предыдущих дайджестов мы рассказывали про книгу о «багах эволюции» — закрепившихся признаках, доставляющих неудобства и страдания их носителям. Тогда речь шла исключительно о человеке. А в книге научного обозревателя Энди Добсона, посвященной той же теме, досталось примерно всей фауне.

У Добсона ключевым фигурантом естественного отбора и эволюции становятся гены. Привычная антропоцентричная оптика смещается и драма разыгрывается не среди людей и зверей, а значительно раньше их появления. Началось все с то есть молекул, создающих копии самих себя

В этой оптике вся цветущая сложность мира — лишь колоссальная надстройка над описанными выше базовыми процессами. Энди Добсон приводит аналогию с бизнесом по продаже поздравительных открыток. Сначала файлы просто рассылают по интернету — покупатели распечатывают открытки сами. Бизнес растет, и компания принимает решение рассылать уже напечатанные открытки физической почтой, сохраняя при этом стоимость товара. Затем — отправлять флешки. А после и вовсе строить железнодорожные пути для собственной службы доставки. Такую вывернутую наизнанку бизнес-стратегию можно сравнить с воплотившейся в реальности машинерией все усложняющихся механизмов биосферы, используемых конкурирующими линиями репликаторов.

Иными словами, хотя естественный отбор действует прежде всего на отдельную особь, она не является элементарной единицей эволюции. Ценность ее выживания относительна и эфемерна, так как при таком подходе главное — передать генетическое наследие, пусть и ценой индивидуальной гибели. И именно поэтому Энди Добсон настаивает, что будет большой ошибкой всегда приравнивать естественный природный порядок непременно к чему-то хорошему. Эта идея лейтмотивом проходит через всю его работу.

«Если в этой книге я и хотел вас в чем-то убедить, так это в том, что природный мир изобилует событиями и видами поведения, которые никто в здравом уме не может рассматривать как поучительные с моральной точки зрения. Я рассказывал вам о напрасно умирающих от голода слонах, муравьях-рабовладельцах, пауках, которые калечат гениталии самкам, патогенах, доводящих хозяев до самоубийства, <...> различных формах отцеубийства, детоубийства и братоубийства. Ко всему этому я мог бы добавить рассказы о том, как каланы насилуют детенышей тюленей (а морские котики — королевских пингвинов) или как умирают пары самцов оленей, запутавшихся рогами во время брачных поединков, о клыках бабируссы (дикой свиньи), которые растут, загибаются и врастают в ее собственный череп, а также о множестве случаев, когда хищники поедают добычу, пока она явно еще жива».

Н. Кэтрин Хейлз. Как мы стали постлюдьми. Виртуальные тела в кибернетике, литературе и информатике. М.: V-A-C press, 2025. Перевод с английского Дмитрия Кралечкина

Сегодня мы живем во времена обилия постчеловеческих штудий, но и относительно 1999 года, когда книга Н. Кэтрин Хейлз вышла в печать, можно было бы сказать, что описываемый в ней поворот к постчеловеческому — «это уже реальность, в которой мы все пребываем». Термин «постгуманизм» возник еще в

Впрочем, Хейлз приводит и более ранний пример — роман Бернарда Вольфа «Лимб» 1952 года. По сюжету после Третьей мировой войны среди мужчин введена поголовная ампутация рук и ног (чтобы исключить агрессию и Четвертую мировую), а конечности заменяются биопротезами. Все это делает положение мужчин амбивалентным. С одной стороны, они превращаются в немощных созданий, можно сказать, младенцев. С другой — протезы наделяют их сверхспособностями, не сопоставимыми с возможностями обыкновенных рук и ног.

Хeйлз всячески критикует этот роман, называя его мизогинистским, однако указывает на то, что автор все же верно ухватил нерв времени. Ампутанты больше не могут быть просто людьми, но они и не люди-машины: их статус размыт, они все время переключаются между режимами включенности и отключенности, снимая и надевая бионические протезы. Как раз на время написания «Лимба», отмечает она, приходится технологическая революция, когда кибернетика начинает менять представление о том, кого считать человеком, ставя под сомнение границы тела.

Более того, собственно тело начинают рассматривать как нечто второстепенное, инструмент или «железо», на котором функционирует «программа» сознания. Человека все чаще характеризуют через коды и алгоритмы, а не через биологические, физические или чувственные категории. В этот период и возникает постгуманизм: человек больше не может пониматься как автономный субъект, отделенный от техники, информации и сетей, а начинает рассматриваться в качестве элемента в информационных системах.

Однако Хейлз утверждает, что человека нельзя сводить только к информации. Роль тела и физической воплощенности остается решающей, даже если предпринимаются попытки их игнорировать. Тело — это необходимое условие для существования сознания, а постчеловек — это фигура, в которой информация и физическое воплощение (телесность) взаимодействуют, создавая новую модель бытия.

В общем, это тот случай, когда текст, написанный более 25 лет назад, описывает день сегодняшний более внятно, чем многие современные работы. Кстати, в 2025 году вышла новая книга Н. Кэтрин Хейлз в продолжение темы — «От бактерий к искусственному интеллекту: будущее человека совместно с нечеловеческими симбионтами».

Мануэль Мартин-Лоэчес. Умнее всех? Как наш мозг думает и принимает решения. М.: Альпина нон-фикшн, 2026. Перевод с испанского Ольги Лукинской

Книгу профессора психобиологии Мадридского университета Комплутенсе можно поделить на две неравные части. Первая посвящена доказательствам того, что люди действительно самые умные из всех живых существ: банальности здесь нет, Мартин-Лоэчес ни много ни мало объясняет, что такое интеллект и как он работает. Во второй — более обширной — части рассказывается о всевозможных предвзятости подтверждения, эффекте желаемого мышления, эффекте ложного консенсуса и так далее

Наш мозг не ищет истины, любит хвалить себя и слепо верит собственным решениям — работать по‑другому было бы слишком энергозатратно, поэтому действует принцип наименьшего усилия. Отсюда наша естественная склонность к прокрастинации, а также стремление по возможности затрачивать как можно меньше ресурсов.

Принятые решения лишь кажутся нам самим рациональными и взвешенными. На самом деле мы лишь постфактум интерпретируем и рационализируем сделанный выбор.

«<...> наши решения и мнения формируются с учетом сигналов, посылаемых телом в каждый момент времени <...> просто на мгновение подумайте о каком‑то очень приятном случае из вашей жизни. Или о чем‑то очень неприятном. Мозг немедленно вызовет внутри (в желудке, сердце, легких и так далее) реакции, которые будут соответствовать эмоциональному состоянию, вызванному этим воспоминанием. <...> В зависимости от того, какие сигналы получает мозг от тела — приятные или неприятные, мы будем выбирать или отбрасывать разные варианты. <...> Некоторые авторы считают, что в основе наших решений находятся даже не ощущения, исходящие от тела, а лишь активация отделов мозга, генерирующих наши аффекты <...> С помощью этих соматических маркеров мы можем быстро принимать решения, но при этом истинные причины этих решений от нас скрыты. <...> Впоследствии мы можем найти веские причины, чтобы оправдать свой выбор, но на момент принятия решения мы, вероятно, их не осознавали».

Концепция «думать телом» находит дополнительное подтверждение и в том факте, что у нас есть энтеральная система — набор нейронов и нервных ганглиев, расположенных в стенках кишечника. Иными словами, мы обладаем нервной системой, которая сфокусирована на мониторинге происходящего в желудочно‑кишечном тракте. А состояние кишечной микробиоты влияет примерно на все.

Отдельного интереса заслуживает описание механизмов формирования жестокости, которая свойственна нам как виду (закрепившийся в языке синоним «бесчеловечность» как раз неверен; жестокость — человеческий, слишком человеческий феномен). Как выясняется, чувство удовлетворения от страданий другого напрямую связано с эмпатией, то есть способностью сопереживать.

С фрагментом книги «Умнее всех? Как наш мозг думает и принимает решения» вы можете ознакомиться по ссылке.

Франческо Паоло де Челья. Вампир. Естественная история воскрешения. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Перевод с итальянского Анастасии Строкиной

Обычно А речь, между тем, о временах, когда полнота считалась признаком хорошего здоровья.

Исторически сложилось так, что вампиры изначально были не сверхъестественными существами, а обычными людьми, которые умирали в неудачный момент: во время войны, голода или эпидемии. В такие времена люди стремились найти виновного в несчастьях, обрушившихся на город или деревню. И те, кого считали вампирами, по сути становились козлами отпущения. Их останки эксгумировали в поисках подтверждения тому, что они наводили мор и высасывали жизненные силы. И находили: например, человек, который при жизни был худощавого телосложения, в могиле вдруг «располнел», стал «тучным» — а по факту раздулся.

«Эксгумации, <...> обнажавшие неприглядные посмертные явления, которые в ином случае остались бы скрытыми в недрах земли, на самом деле приводили к неожиданному эффекту: они способствовали мифопоэтизации образа покойника, жаждавшего обрести энергию жизни, жаждавшего крови. То есть они мифологизировали образ вампира».

Итак, вампир — это «поглотитель жизни», какой бы способ высасывания жизненной энергии он ни применял, и условный «оживший мертвец», какие бы телесные трансформации с ним ни происходили. Однако этимология этого слова до сих пор не ясна, хотя версий существует множество.

Первое упоминание наиболее вероятного предшественника вампира — упыря — датируется 1047 годом и встречается в русской летописи, переписанной в конце XV века. Это перевод ветхозаветной Книги пророков, сделанный священнослужителем, который именовал себя Упырь Лихой. У этого «никнейма» тоже множество толкований: от уничижительных коннотаций («недостойный, грешный») до версии, что «Упырь» в те времена было обычным именем собственным.