Основная для ценителей качественной литературы выставка-ярмарка современной прозы вот уже третий год проходит дважды в сезон — и теперь в книгоиздательском календаре есть два периода, к которым приурочен выход ключевых новинок. К весенней ярмарке в продаже появятся сразу несколько ярких романов из календаря самых ожидаемых книг года: масштабный, увлекательный исторический «Стеклянный дворец» Амитава Гоша («Фантом-Пресс»), охватывающий целое столетие и огромную территорию — от Малайзии и Бирмы до Индии; мрачное и безжалостное «Четверокнижие» (Поляндрия NoAge), в котором один из главных сегодня китайских авторов Янь Ляньке описал новейшую историю своей страны; роман-буфф «Эйзен» («Редакция Елены Шубиной»), в котором Гузель Яхина показала режиссера Сергея Эйзенштейна через призму восьми его фильмов и продемонстрировала совершенно иную манеру письма, чем в предыдущих своих книгах.

К апрельской ярмарке наконец выйдет смешной и очень глубокий роман Ричарда Руссо «Дураки все» («Фантом-Пресс») из листа ожидания прошлого года, а в День космонавтики, 12 апреля в 16.15, на ярмарке при участии космического инженера Александра Хохлова пройдет презентация художественного гимна нашей планете «По орбите» Саманты Харви, получившей Букеровскую премию за 2024 год.

Не все издательства во время ярмарки представляют свои новинки на стендах non/fiction в Гостином дворе. Все больше мероприятий проходит «на полях», как говорят участники литпроцесса с легкой руки главреда портала «Год литературы» Михаила Визеля. После отказа организаторов ярмарки в регистрации издательства Individuum, он анонсировал собственный фестиваль «Бражники» — и напиться!» (названный по мотивам одной из ключевых апрельских новинок — литературного исследования Максима Жегалина «Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века»). Он пройдет буквально через стенку от основной программы в том же здании Гостиного двора, но в другом подъезде — в рюмочных «Барка» и «Дежурная рюмочная» и независимом книжном «Книжный в Клубе».

Здесь стоит обратить особое внимание на всестороннее исследование Марка Волвертона «Бомба. Как ядерное оружие изменило мир», работу о вине и исторической памяти Буркхарда Билгера «Отечество. История о войне, семье и совести в нацистской Германии» и «Большую советскую экономику. 1917–1991» Алексея Сафронова из списка самых ожидаемых нехудожественных книг 2025 года.

Еще один фестиваль «Параллельно» в эти же даты проводит независимый книжный магазин «Пархоменко». Здесь пройдут авторские презентации и обсуждения романа-буфф «Эйзен» Гузель Яхиной, продолжения антиутопии «Двести третий день зимы» Ольги Птицевой — «Весны воды» (Поляндрия.NoAge) и еще нескольких книг.

Даниэль Шпек «Йога Таун»

Издательство «Фантом-Пресс», перевод с немецкого Светланы Субботенко. Музыкальный и удивительно атмосферный роман немца Даниэля Шпека по тематике совершенно не похож на полюбившиеся многим закрученные исторические саги «Bella Германия», «Piccolo Сицилия» и «Улица Яффо», зато прекрасно рифмуется с «Популярной музыкой из Виттулы» Микаеля Ниеми. В новой книге Шпек под проверенный временем саундтрек отправляет читателей прямиком в 60-е, где главные чувства — это свобода и ощущение будущего. Он ведет нас на поиски себя и на встречу с «Битлз», но, как обычно, делает это через семейную историю.. В студию к Люси, 50-летней преподавательнице йоги в Берлине, которая в жизни не была ни в одном индийском ашраме, приходит обеспокоенный отец — живущий прошлым и музыкой хозяин винтажных инструментов Лоу и говорит, что его бывшая жена и мать Люси, Коринна, кажется, пропала. В доме Коринны на стене не хватает ее юношеской фотографии из путешествия в Индию, где она познакомилась с Лоу и откуда вернулась беременная дочерью. О той знаковой поездке 1968 года Люси знает не слишком много.. Теперь, много лет спустя, Люси, у которой в жизни все и без того зашло в тупик, понимает, что пришло ее время отправиться в Индию — увидеть Ришикеш, разобраться в тайнах прошлого и найти свою мать. Меломан и ценитель «Битлз» Шпек в новом романе развернулся по полной: он сажает два поколения в одну машину, включает музыку 60-х, которой можно разговаривать, не произнося лишних слов, и дает подлинным чувствам двигать сюжет.

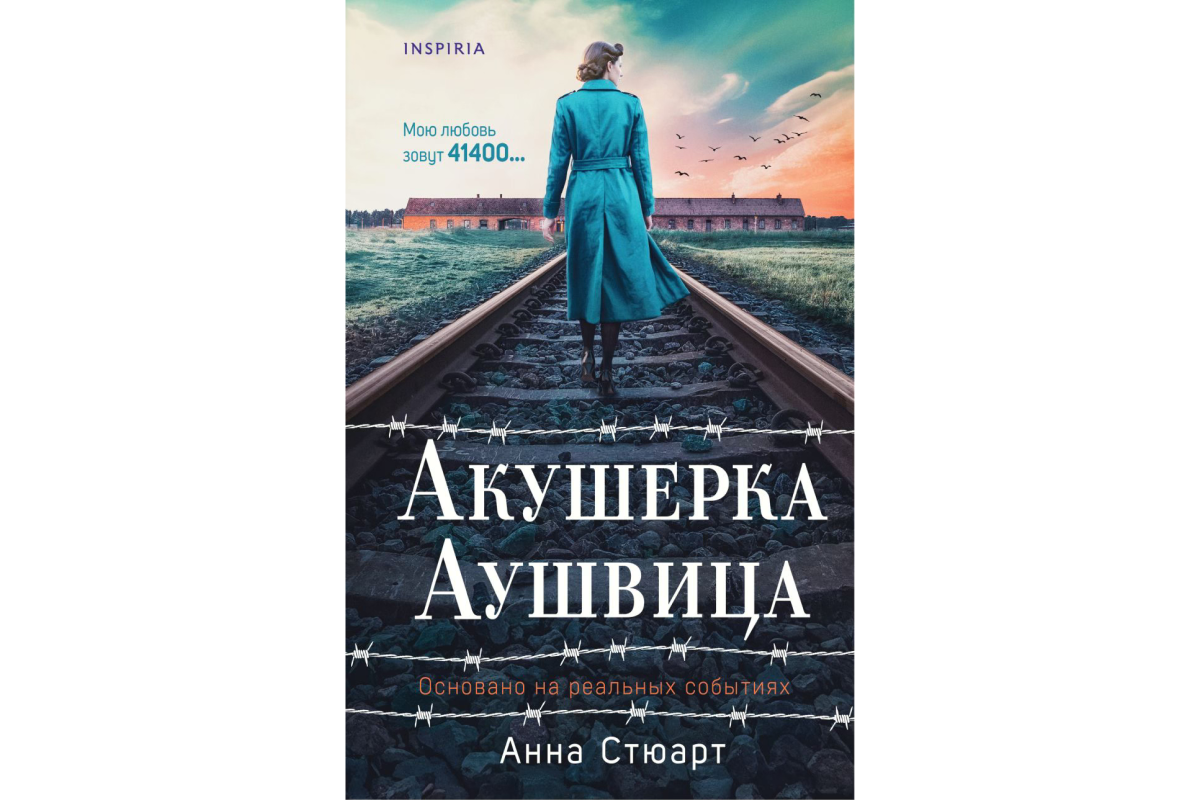

Анна Стюарт «Акушерка из Аушвица»

Издательство Inspiria, перевод с английского Татьяны Новиковой. Подлинная история польской акушерки Станиславы Лещинской, которая за два года пребывания в концентрационном лагере Аушвиц/Освенцим приняла роды трех с лишним тысяч детей, поражает. Лещинская — упрямая, уравновешенная, находила способы действовать наперекор нацистам даже в лагере и, вопреки обстоятельствам, думала о будущем. Она придумала наносить новорожденным татуировки с номерами рожениц, чтобы выжившие дети смогли когда-нибудь воссоединиться с матерями.. Писательница Анна Стюарт, потрясенная судьбой Лещинской, написала художественный роман «Акушерка из Аушвица». Ее спокойная, уравновешенная героиня Ана Камински попадает в лагерь в 1943 году вместе с соседкой Эстер, совсем еще юной и наивной, только встретившей любимого человека. Ана сразу заявляет, что акушерка, а Эстер — ее помощница, и распределяется в родильный барак под руководство Йозефа Менгеля.. Когда молодая писательница берется писать о Холокосте — это всегда риск. Одно дело читать книги об Аушвице психолога Эдит Эгер, которая 17-летней балериной сама танцевала перед Менгеле, лишь бы избежать смерти. И совсем другое — роман британки, которая прежде писала фэнтези под псевдонимом. Однако Анну Стюарт спасает, во-первых, история Станиславы Лещинской сама по себе, а во-вторых — сдержанная манера письма. Бережно, не манипулируя эмоциями читателей, она заставляет задуматься над тем, что потрясло ее саму. И это срабатывает: «Акушерка из Аушвица» говорит о силе жизни даже там, где все создано для уничтожения.

Михаил Левантовский «Невидимый Саратов»

Издательство «Редакция Елены Шубиной». Мужчины редко искренне пишут о любви семейной, не роковой. И еще реже из этого получается не ироничный рассказ, а полноценный роман, который к тому же интересно читать. Дебютная проза поэта Михаила Левантовского, автора сборников «Министерство идущего снега» и «Атятять», начинается с письма Володи Саратова будущей жене Оле, а продолжается встречей их дочки, восьмиклассницы Кати Саратовой, со «странными цыганинами» на Октябрьской улице их городка. Ничем не примечательного поселка городского типа, вроде города Глупова Салтыкова-Щедрина, где чаще всего и происходят странные истории в духе то ли Льюиса Кэрролла, то ли Алексея Сальникова.. Володя Саратов очень любит жену Олю и ревнует ее к начальнику. Из-за этого они поссорились и не разговаривают, а Катя лавирует между ними и не слишком торопится домой. Может ли получиться роман из одного фантастического допущения, двух обычных женатых людей и чувства юмора? Да, и еще какой! Сделал же шведский писатель Фредрик Бакман себе мировое имя на стариковском ворчании, за которым скрывается нежность. Думается, у Левантовского есть все шансы прославиться ничуть не меньше.

Мария Ларреа «Люди из Бильбао рождаются где захотят»

Издательство «Подписные издания», перевод с французского Марии Пшеничниковой. Необычный, очень образный и кинематографичный автофикциональный роман Марии Ларреа, дочери эмигрантов из Бильбао, основан на истории ее семьи и связан, в первую очередь, с поиском идентичности. Главная героиня Мария выросла в Париже за кулисами театра Мишодьер, среди актеров, костюмов и декораций. Ее отец Хулиан — баск с взрывным характером, коллекцией оружия и пристрастием к алкоголю — работает в театре хранителем, а молчаливая, вечно покорная мать Виктория, давно потерявшая в этом браке и былую галисийскую красоту, и темперамент, — уборщицей.. Повзрослев, Мария отдаляется от семьи, изучает кинорежиссуру и живет своей жизнью, пока случайно не узнает, что все ее представления о родителях построены на лжи. Чтобы разобраться в семейных тайнах, девушка возвращается в Страну Басков и начинает свое расследование, которое вынуждает ее изучать запутанные коррупционные схемы постфранкистской Испании. Переосмысление отношений с родителями Мария проживает как режиссер и как писатель — пишет фильм-роман, показывая крупными планами ключевые эпизоды из их жизни и через ловкие монтажные склейки создавая историю людей из Бильбао, таких как она сама.

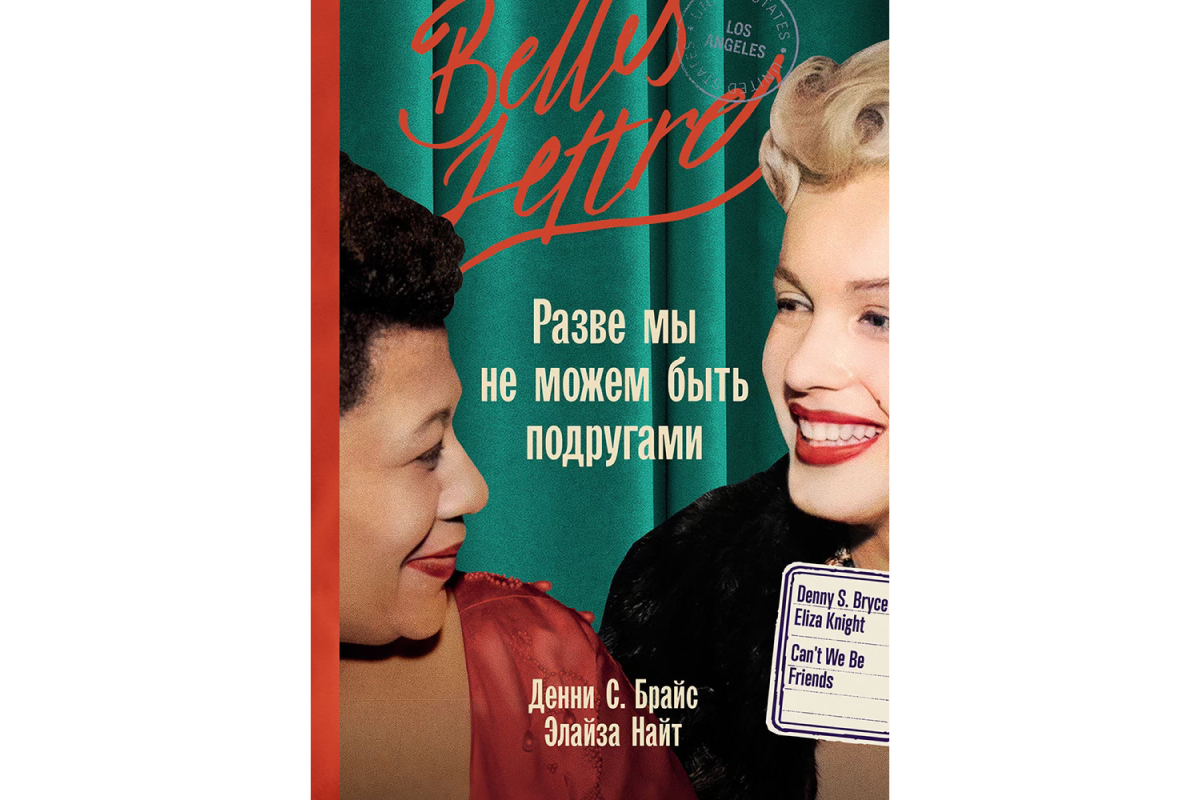

Денни С. Брайс, Элайза Найт «Разве мы не можем быть подругами»

Издательство «Бель Летр», перевод с английского Виктории Лаптевой. В издательстве «Бель Летр» в этом году выходит целая серия романов-биографий, которая началась с книги «Я — Мари Кюри» Сары Раттаро, а продолжается удивительным романом о дружбе и взаимоподдержке двух культовых женщин 50-х. Великая джазовая певица Элла Фицджеральд и восходящая звезда Голливуда Мэрилин Монро нашли друг в друге взаимопонимание и поддержку. Они обе сталкивались с огромным давлением, сексизмом и предвзятым отношением из-за внешности: Фицджеральд — с расизмом, Монро — с давлением киностудий, обе стремительно шли к славе, лавировали между запретами продюсеров и собственными амбициями и были одиноки.. Их дружба началась с письма Мэрилин — восходящая звезда попросила у певицы, перед которой преклонялась, пару уроков вокала. Фицджеральд, которая в жизни ничему не училась, посоветовала искать внутри, но между ними завязалась переписка. Постепенно письма становились все откровеннее и превратились в прочную дружбу. Две звезды, которые на публике были скованы собственными обязательствами и общественными предрассудками, могли откровенно обсуждать самые разные вещи, от профессиональных проблем до гражданских прав, от личных переживаний до борьбы за справедливые гонорары.. Роман «Разве мы не можем быть подругами» написан чередующимися главами, показывая попеременно мир черного джаза и изнанку Голливуда, а главное — частную, полную личных деталей жизнь двух икон XX века.. Презентация и обсуждение книги пройдет на ярмарке non/fiction 13 апреля в 14.00

Янис Варуфакис «Технофеодализм»

Издательство Ad Marginem, перевод с английского Александра Снигирова. Экономический визионер и бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис написал книгу о новой эре в экономике и о том, как цифровые технологии трансформировали движения капитала. В структурированной, аргументированной и доступно написанной (в виде обстоятельного разговора с отцом) работе, которую высоко оценил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц, Варуфакис выносит приговор современному обществу: капитализм умер — на смену ему пришел технофеодализм.. Сегодня правила игры диктуют не банкиры и капиталисты, а крупные цифровые компании, такие как Google, Apple, Amazon, Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Варуфакис сравнивает их с цифровыми феодалами: они ничего не производят, а взимают облачную ренту с вассалов-пользователей, которые создают контент и обогащают корпорации. Понимание новой формы экономики, уверен Варуфакис, помогает прояснить и многие политические решения (например, сближение Илона Маска с Дональдом Трампом), и векторы геополитики, в том числе реакции стран на нынешние военные конфликты, и многое другое.. Разбирая последствия цифровой трансформации мира и роли технофеодалов в изменении общественных и экономических структур, Варуфакис поднимает множество вопросов: от невыполнимости идей социал-демократии до ложных надежд на криптовалюты и жгучего вопроса, как вернуть обычному человеку автономию и хотя бы какую-то независимость от цифрового контроля.

Ирене Вальехо «Папирус. Изобретение книг в древнем мире»

Издательство «Синдбад», перевод с испанского Дарьи Синицыной. Пожалуй, одна из главных книг-символов весенней ярмарки non/fiction — «Папирус» испанской писательницы и доктора филологии Ирене Вальехо. Это настоящий гимн книге и книжникам, развернутое историко-культурологическое исследование чтения как явления.. Ученый, академический филолог — с одной стороны, и безупречно владеющая языком писательница, эссеистка — с другой, Вальехо рассказывает о возникновении и развитии письменности, о роли книги в развитии человеческой цивилизации и о вечной борьбе за сохранение знаний. По масштабу «Папирус» — это 30 веков истории книги, от древних цивилизаций Египта, Греции и Рима и создания текстов из дыма, камня, глины, тростника, шелка, кожи и дерева до сегодняшнего дня и бытования книги на новейших носителях. По сути же — это панорама человеческой цивилизации, где книги становятся центральной осью развития человечества.. Параллельно Вальехо рассказывает о библиотеках и библиофилах, о переписчиках и переводчиках, о книготорговцах и коллекционерах — о людях, которые на протяжении веков спасали книги от огня, варваров и цензоров. Человек энциклопедических знаний, Ирене Вальехо умело использует ассоциации, близкие современному читателю, чтобы сделать понятными и доступными идеи и явления тысячелетней давности, она легко соединяет историю александрийской библиотеки и личные воспоминания, «Реквием» Ахматовой и тему татуировок, исторические труды Геродота и фильм «Помни» Кристофера Нолана. . «Папирус» не случайно переведен уже на 30 языков и переводится дальше. Ирене Вальехо удалось не просто актуализировать историко-культурное исследование письменности, но и превратить его в образное, эмоциональное и философское размышление о судьбе книги и чтения. . Презентация и обсуждение книги пройдет на ярмарке non/fiction 12 апреля в 19.00

Джошуа Рубинштейн «Троцкий: Жизнь революционера»

Издательство «Альпина Нон-фикшн», перевод с английского Максима Коробова. Признанный советолог, профессор Гарварда, исследователь литературы, инакомыслия и политики в СССР, автор «Последних дней Сталина» Джошуа Рубинштейн раскрывает для современного читателя еще одну сложную и противоречивую фигуру, знаковую для многих революционных событий ХХ века и советской истории.. В небольшом по объему тексте Рубинштейн показывает все ключевые этапы биографии Троцкого: детство и юность, идейную эволюцию от народничества и западной философии к марксизму и «перманентной революции», борьбу со Сталиным, изгнание и убийство. Он видит в Троцком фигуру трагическую и показывает, как интеллектуал мирового уровня может в то же самое время быть заложником узкого идеологического догматизма, как эффективный военный стратег и искусный дипломат, прирожденный политик может ошибаться в оценке чужих амбиций.. Видно, что Рубинштейну самому, как исследователю и как человеку, интересно, почему Троцкий не сумел разыграть свои вполне достойные карты в борьбе за власть против Сталина в 1920-х годах, где прозорливость человека, который одним из первых говорил о катастрофических последствиях гитлеровского триумфа, уступала место слепоте и нежеланию признать собственную ответственность. Компактная, емкая и крайне увлекательная биография человека, который действительно повлиял на нашу историю.

Павел Басинский, «Леонид Андреев: Герцог Лоренцо»

Издательство «Редакция Елены Шубиной», серия «ЖИЛ». В «Редакции Елены Шубиной» к ярмарке выходят три первых книги из новой серии биографий «Ж.И.Л: Жизнь известных людей», анонсированной в 2024 году. Как рассказывала тогда Forbes Life издатель Елена Шубина, «ЖИЛ» задумана как серия динамичных, небольших по объему томов, где о жизни того или иного писателя рассказывают современные авторы, «предполагается личный особый интерес к героям или, возможно, присутствие родства с ними».. Сама идея — дань памяти выходившей в 70-е годы прошлого века в издательстве «Книга» серии «Писатели о писателях», но если те тексты были по преимуществу академическими, то в серии «ЖИЛ» от автора требуется «безусловно оригинальный (неожиданный!) текст». Елена Шубина подчеркивает, что внятность и живость изложения не означает упрощений, напротив, предполагает достаточно глубокое знание предмета и адаптацию этих знаний.. Серию открывает литературное расследование писателя Павла Басинского «Леонид Андреев: Герцог Лоренцо». Его тексты не оставляли читателей равнодушными, как и он сам, а повести и рассказы в разное время вызывали восхищение и осуждение двух непререкаемых литературных авторитетов того времени ― Толстого и Горького. Многолетний исследователь жизни и текстов Льва Толстого, критик и биограф Павел Басинский, хорошо умеющий препарировать сложный сплав творческого и биографического в литературе (две премии «Большая книга» тому подтверждение), взялся найти источник творчества Андреева, «балансирующего на зыбкой границе между реальностью и потусторонним».. Погружаясь в биографию Андреева и контекст эпохи, Басинский показывает, как ранняя потеря отца легла в основу рассказа «Весной», как первая трепетная любовь стала фундаментом скандальной «Бездны», как наскоро написанный ради денег пасхальный рассказ «Баргамот и Гараська» послужил началом блестящей литературной карьеры, а известия о Русско-японской войне дали центральный образ мощного антивоенного рассказа «Красный смех».. Одновременно в «Редакции Елены Шубиной» вышли еще две книги серии «ЖИЛ»: написанная поэтом Дмитрием Воденниковым «Иван Бунин: Жизнь наоборот» и «Александр Тиняков: Человек и персонаж» Романа Сенчина.

Дмитрий Крымов «Новый курс. Разговоры с самим собой»

Издательство «Новое литературное обозрение». Новая книга режиссера, сценографа, педагога Дмитрия Крымова — собранные под одной обложкой дневниковые записи многих лет и первые мысли о будущих спектаклях. Как формулирует он сам, это «автопортрет на фоне пейзажа пьесы». Пойманные за кончик идеи импульсы к созданию спектакля, то самое неуловимое «движение воздуха» — возникающее из воображения, воспоминаний, забытых образов и детских фантазий, — которое спустя время складывается в текст пьесы, режиссерский экземпляр, спектакль.. Для Крымова все его знаменитые спектакли от «Смерти Жирафа» и «Опуса №7» до «Сережи» и «Дон Жуана…» начинаются с визуальных образов: «Спектакль как инкрустация смыслов. Пластическое перетекание явных формул-образов: одна в другую, одна в другую… Театр для глаз. Душа подтянется».. В дневниковом «разговоре с самим собой» Крымов оформляет в слова свой творческий метод и стиль. Сейчас, когда театр трансформировался во времени и пространстве, и режиссеры и их спектакли перестали быть привязаны к одной сцене, далеко не у каждого зрителя есть возможность получить единое впечатление о творческом почерке режиссера, его идеях и замыслах. Да и время работает против театрального искусства. Как пишет сам Крымов в предисловии, «некоторые мои любимые зрители последних спектаклей были еще очень маленькими, когда мы начинали нашу Лабораторию в Москве, и не могли видеть первых наших спектаклей, а только слышали о них, а иногда и не слышали». «Новый курс» — отражение самого интимного, что может быть у человека искусства, — его творческого видения.