<>Print ![]() PDF

PDF

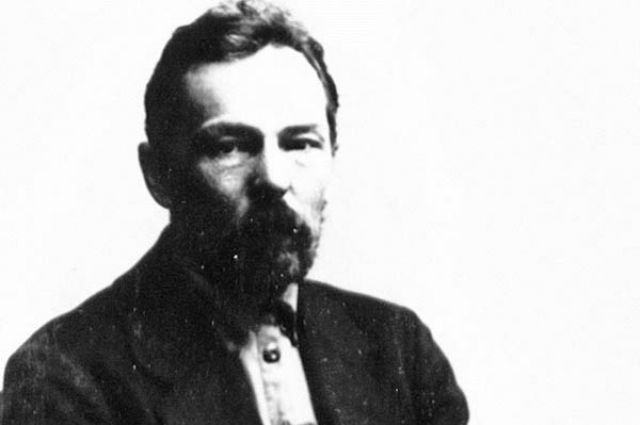

Обсуждая задачи советской делегации на Гаакской конференции (1922 г.), Ленин писал «Надо объяснить людям реальную обстановку того, как велика тайна, в которой война рождается, и как беспомощна обычная организация рабочих, хотя и называющая себя революционной, перед лицом действительно надвигающейся войны. Надо объяснить людям со всей конкретностью еще и еще раз, как обстояло дело во время последней войны и почему оно не могло обстоять иначе» (ПСС, 5е изд., т.45., с.319). Что превосходно делает русский историк-марксист Михаил Николаевич Покровский в 4х лекциях «Внешняя политика России в ХХ веке«, читанных весною 1925 г. в Свердловском Коммунистическом ун-те, затем в конце зимы 1926 г. на курсах уездных партработников, а сейчас переизданных URSS. Мы постепенно их опубликуем, начиная с происхождения Первой мировой войны.

Обсуждая задачи советской делегации на Гаакской конференции (1922 г.), Ленин писал «Надо объяснить людям реальную обстановку того, как велика тайна, в которой война рождается, и как беспомощна обычная организация рабочих, хотя и называющая себя революционной, перед лицом действительно надвигающейся войны. Надо объяснить людям со всей конкретностью еще и еще раз, как обстояло дело во время последней войны и почему оно не могло обстоять иначе» (ПСС, 5е изд., т.45., с.319). Что превосходно делает русский историк-марксист Михаил Николаевич Покровский в 4х лекциях «Внешняя политика России в ХХ веке«, читанных весною 1925 г. в Свердловском Коммунистическом ун-те, затем в конце зимы 1926 г. на курсах уездных партработников, а сейчас переизданных URSS. Мы постепенно их опубликуем, начиная с происхождения Первой мировой войны.

Лекция вторая

Основную линию внешней политики царской России давал торговый капитал, который имел своего агента в лице помещика. Помещик стоял у власти. Вся система самодержавия— это было государство помещиков, и в результате через помещиков торговый капитал давил на всю политику самодержавия— внутреннюю и внешнюю. Значит, интересами торгового капитала определялась эта политика вообще. Об этом нам придется еще говорить сегодня. Но, товарищи, совершенно не диалектическим, чисто метафизическим пониманием этого утверждения было бы говорить: а, значит, промышленный капитализм, который развивался в России в конце XIX века, никакого влияния не имел? — Конечно, это неверно. Торговый капитализм и его интересы определяли основную линию русской внешней политики. Если мы вынем торговый капитал, его интересы, мы ничто нс поймем. Но это не значит, чтобы за торговым капиталом, петушком-петушком, не бежал и промышленный, и чтобы промышленный капитал вовсе не был заинтересован в тех предприятиях внешне-политического характера, которые выдвигались торговым капиталом в его интересах.

Возьмите дальневосточную авантюру. Я все время ее изображал так, что это была своеобразная форма русско-английского конфликта, борьбы между Россией и Англией. Основным об’екгом этой борьбы были проливы—Босфор и Дарданеллы. Дальше я приведу цифры и вы увидите, какое значение для русской торговли имели Босфор и Дарданеллы, какое значение они имели для той горговли, которая составляла стержень самого русского торгового капитализма, для хлебного экспорта и, значит, для помещиков и их интересов и т. д. Это было основное. Но, скажем, для того, чтобы этот конфликт с Англией, перенеся его на Дальний Восток, разрешить благополучно для себя, русский торговый капитал что должен был сделать?

— Строить сибирскую железную дорогу.

Что, постройка сибирской дороги интересовала сколько нибудь промышленный капитал?

— Конечно.

Из моего «Сжатого очерка» вы знаете, что южно-русские металлургические заводы главным образом производили рельсы, что они на постройке сибирской железной дороги развивались, и что, как только кончилась постройка сибирской железной дороги, страшно обострился кризис в области металлургии. Я об этом прошлый раз ничего не говорил, ибо я имею слабость предполагать, что моим уважаемым слушателям мой «Сжатый очерк» знаком, что они его читали; там все это есть и все это об’яснено. Таким образом, вот вам одна связь между интересами торгового и промышленного капитала.

Далее, постройка флота, который пошел ко дну под Цусимой, в этом был заинтересован промышленный капитал? — Конечно был заинтересован; поэтому изображать дело так: а, у вас только один торговый капитал, а где промышленный?—нельзя. Вот он где.

В то же время, когда нам говорят, что наша политика на Дальнем Востоке в первую голову преследовала цели захвата Китая, как рынка для русской мануфактуры, то это уже оказывается неверным, или, в лучшем случае, страшно преувеличенным. В известной степени и тут, конечно, было кое-что. Не даром одновременно с тем, как строили Порт-Артур для того, чтобы занести кулак над англичанами, строили и Дальний—порт для будущего вывоза товаров в Китай и на Дальний Восток. Но это была настолько отдаленная перспектива для самого строителя Дальнего —Витте, что об этом говорить не приходится.

Что вывозили в первую голову?

—В первую голову вывозили только керосин, а не мануфактуру.

И даже в то время, когда Манчжурия была занята русскими войсками, туда шла мануфактура преимущественно японская и английская, а не русская. Китайский рынок имел для русской текстильной промышленности в три раза меньшее значение, чем персидский рынок; а нельзя сказать, что персидский рынок —это пуп земли, и чтобы около него вращалась вся внешняя политика царской России. Русский ввоз в Китай был в три раза меньше вывоза Китая в Россию, причем Китай ввозил в Россию не только чай, но и чесучу, которая в образе чесучевого пиджака сделалась для русской интеллигенции чем то вроде национального костюма в летнее время.

Таким образом, вы видите, что эта сторона дела,—захват Китая, как рынка для русской мануфактуры,—это было самой отдаленной возможностью, и, конечно, из-за этого одного никакой войны не было бы. Никто бы из-за таких ничтожных интересов не сдвинул бы ни одной русской батареи, ни одного русского полка на Дальний Восток. Раз Персию, которая в три раза большее значение имела для промышленности, не пытались завоевать, тем паче нельзя этим об‘яснить завоевание Манчжурии и войну с Японией.

Но тут, товарищи, я перехожу к тому, что составляет новое. То, что до сих пор говорилось, это вещь весьма известная; материал об этом можно найти и у меня, и в иной литературе, но то, что я скажу сейчас, это нужно подчеркнуть, как нечто новое.

Дело в том, что русско-японскую войну нельзя вывести только из национальных интересов России и Японии. Эти национальные интересы отлично могли бы размежеваться на Дальнем Востоке мирно, без войны. После 1905 года, после Портсмутского мира Россия заключила, как теперь выяснилось, 4 конвенции с Японией о разделе сфер влияния в Манчжурии и Монголии в 1907, 1910, 1912 и 1916 годах. Могли же мирно размежеваться. А почему же раньше было нельзя?—Точно также можно было бы. И, несомненно, если бы на сцене были только Россия, с одной стороны, и только Япония, с другой стороны, то тоже до войны не дошло бы. Не взирая на все интересы торгового капитала и т. д.; все эти интересы были не в такой степени обострены, чтобы толкать на войну.

Когда Ленин говорил, что русско-японская война была империалистической войной, то это не следует понимать так, что Россия 1904 года была уже страной монополитического капитализма, подобно Англии или Германии — такой Россия не стала вполне даже к 1914 году. Ленин был прав в том смысле, что русско-японскую войну нельзя выводить из национальных интересов России и Японии.

Это был конфликт гораздо более широкий. Что, не только дало Николаю смелость начать войну, на Дальнем Востоке, но что физически сделало возможной для него эту войну? Что дало ему эту возможность? — То, что он мог совершенно оголить свой западный фронт. Мы знаем из записок Сухомлинова, что западный фронт был буквально голый, и что Вильгельм имел основания попрекать потом Николая своей лойяльностью, что, дескать, он, Вильгельм, имел возможность в любую минуту занять и Польшу и Прибалтийские губернии, но, будучи весьма честен и добросовестен, этого не сделал. Если бы Николай не чувствовал себя прикрытым с тылу Германией, он никогда не решился бы на японскую войну.

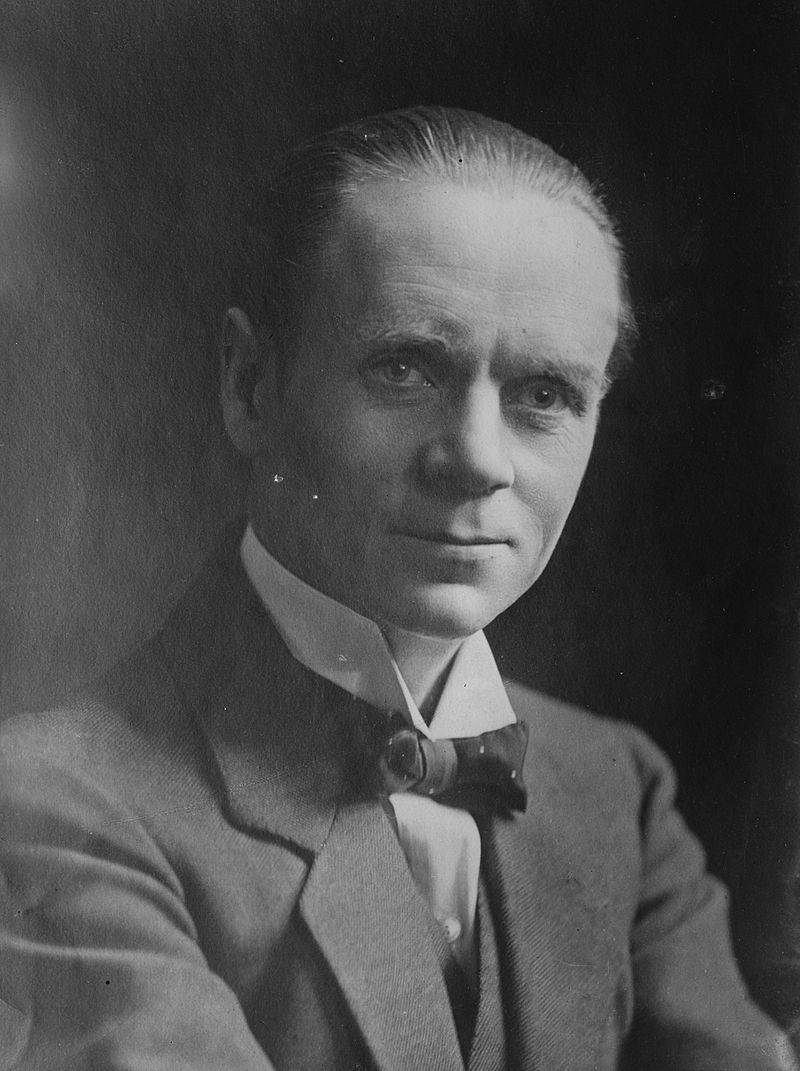

Владимир Александрович Сухомлинов

Другими словами, в основе русско-японской войны с русской стороны лежит, не оформленный, правда, в первое время письменно, русско-германский союз. На Дальнем Востоке Россия представляла интересы не только свои, но и в гораздо большей степени интересы германского империализма, а Япония на Дальнем Востоке представляла в гораздо большей степени, чем свои национальные интересы, интересы английского и американского империализма. Русско-японская война была форпостной стычкой, передовым авангардным боем империалистической войны 1914 года. Вот в чем ее значение и вот почему она должна быть названа империалистической войной. Ее из национальных мотивов исключительно об’яснить нельзя ни торгово-капиталистических, ни промышленно-капиталистических. Поскольку мы ограничены сферой национальных интересов одной стороны и другой стороны,—мы ее не поймем. Мы ее поймем только тогда, когда перед нами развернется система империалистических противоречий, уже тогда охвативших весь мир. В этом смысле Ленин был совершенно прав, когда говорил, что русско-японская война была империалистической войной.

Разгром России на Дальнем Востоке означал разрыв последнего русско-германского союза, какой вообще существовал на земном шаре, и крутую перемену ориентации русской внешней политики: поворот от союза с Германией к союзу с ее противницей—Англией. Вот каков был политический вывод в плоскости международных отношений из японской войны и русского разгрома в Манчжурии. Вильгельм это чувствовал, и недаром в самую последнюю минуту перед заключением Портсмутского мира он отчаянно ухватился за Николая и (летом 1905 г.) в Биорке буквально изнасиловал его, заставив подписать русско-германский договор, направленный прямо против Англии и косвенно против Франции. Но Николай этого договора никогда не исполнял, и сам Вильгельм понял, что требовать исполнения этого договора—совершенная бессмыслица.

Вильгельм II, кайзер Германии и король Пруссии

Как Николай мог бороться с Англией? Его флот был на дне моря. Но еще труднее было положение с Францией. Николай был разорен очень сильно этой войной; разорен, можно сказать, влоск; денег не было. Витте был накануне того, чтобы прекратить размен, то-есть об’явить государственное банкротство. Во время империалистической войны, будучи в союзе с богатейшими странами Западной Европы, Англией и Францией, можно было прекратить размен, но что значило прекратить размен в разгар русской революции, имея Англию и Францию против себя? Что значило бы, когда вдруг вся эта масса мелких сберегателей, мещан, зажиточных крестьян увидела бы, что у них вместо настоящих золотых и серебряных денег—бумажки, которые стоят половину или четверть их цены?—Это была бы катастрофа всего романовского режима, и Николай был на вершок от этого.

Мог его из этой беды выручить Вильгельм? — Очевидно, нет. Германская промышленность росла так бурно, что у Германии не было лишних денег, которыми можно было бы снабдить Россию. Реализовать заем в два миллиарда франков можно было только на парижской бирже, а парижская биржа говорила, в лице французского премьера Рувье: пока не заключите мира с Японией (т.-е. пока не разорвете с Германией—это одно и тоже)—ни сантима. Такое заявление сделал Рувье Витте, когда последний ехал в Портсмут на переговоры.

Итак, совершенно ясно, что Биоркский договор Николай исполнить просто физически не мог и этот договор остался мертвой буквой. Русско-германский союз существовал между концом XIX и началом XX века, а в 1907 году был заключен русско-английский договор по вопросам, внешним образом, размежевания в Персии и в Афганистане: северная часть Персии предоставлена была, как сфера влияния, России, южная—Англии, а середина была об’явлена нейтральной,—но, по существу, это было размежевание с Англией по всем азиатским делам, потому что одновременно было заключено соглашение с Японией по поводу Манчжурии, о котором я говорил. В то же время, и порядке частных разговоров, английский посол говорил русскому министру иностранных дел Извольскому, что, если Россия поставит вопрос о своих интересах в проливах—в Дарданеллах и в Босфоре,—то Англия не будет против этого. Таким образом, неофициально был поставлен тот вопрос, из-за которого Россия ввязалась в войну 1914 г.

Николай II Александрович, «Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Московскій, Кіевскій, Владимірскій, Новгородскій; Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Польскій, Царь Сибирскій, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грузинскій; Великій Князь Финляндскій, и прочая, и прочая, и прочая».

Повторяю, фактически русско-английский договор 1907 г. был соглашением по всем азиатским делам. Азиатский спор между Россией и Англией был ликвидирован. Против кого он был ликвидирован? А вот на этот вопрос дает ответ один интересный документ, который я несколько раз цитировал и который полезно напомнить, документ, совершенно неожиданный для внешней политики. Этим документом был допрос, который производили частью эсеры, частью большевики, в том числе К. А. Попов, адмирала Колчака в Иркутске, в январе месяце 1920 г. Вот что говорил, между прочим, там Колчак:

«Еще в 1907 году мы пришли к определенному выводу» {обратите внимание на дату: 1907 год—год русско-английского размежевания и окончательного разрыва отношений с Германией)

«о неизбежности большой европейской войны. Изучение всей обстановки военно-политической, главным образом, германской, изучение ее подготовки, ее программы военной и морской и т. д., совершенно определенно и неизбежно указывало нам на эту войну, начало которой мы определяли в 1915 г. указывало на то, что эта война должна быть. В связи с этим надо было решить следующий вопрос: мы знали, что инициатива в этой войне, начало ее, будет исходить от Германии; мы знали, что в 1915 г. она начнет войну. Надо было решить вопрос, как мы должны на это реагировать».

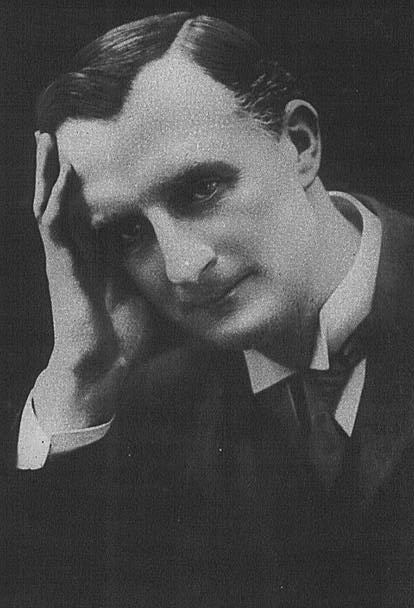

Константин Андреевич Попов — историк, с.-д., большевик

«После долгого и весьма детального изучения исторического и военно-политического было решено как морским, так и сухопутным штабами, что мы будем на стороне противников Германии» (это решено было, конечно, не штабами, а теми комбинациями, о которых я говорил),

«что союза с Германией заключать будет нельзя, и что эта война должна будет решить, в конце-концов, вопрос о славянстве: быть или не быть ему в дальнейшем. Были известные группы, которые резко расходились с этой точкой зрения и указывали на необходимость союза с Германией, но та политическая обстановка, которая была положена в основание, показывала, что война произойдет против союза срединных империй. Я хочу только подчеркнуть, что вся эта война была совершенно предвидена, была совершенно предусмотрена. Она не была неожиданной, и даже при определении начала ее ошиблись только на полгода. Да и то немцы сами признают, что они начали ее на полгода раньше, чем предполагали».

Это голый вздор, вы увидите из дальнейшего, что не «немцы начали войну раньше», а их противники спровоцировали их на войну раньше, чем Германия была готова: в сущности, и Колчак почти прямо в этом признается.

«Таким образом, в связи с общим политическим положением, была разработана судостроительная программа, долженствовавшая быть законченной к 1915 г. К этому времени относится период чрезвычайно тесных сношений обоих штабов с Государственной Думой, которая принимала в этом деле большое участие. В этот период 1906—1907 гг. различные политические группы, политические организации—нее интересовались военными вопросами. Мне приходилось постоянно бывать там в качестве докладчика и эксперта на многих заседаниях. Там часто ставились вопросы о надводном и подводном флоте, и вообще общество чрезвычайно интересовалось этой войной (!), и военным и морским делом. Этот период был чрезвычайно оживленным в этом смысле. К этому времени относится чрезвычайно близкая связь между обоими штабами и Государственной Думой и ее военными комиссиями. В этих военных комиссиях я был в качестве эксперта и присутствовал на всех решительно обсуждениях, которые касались флота».

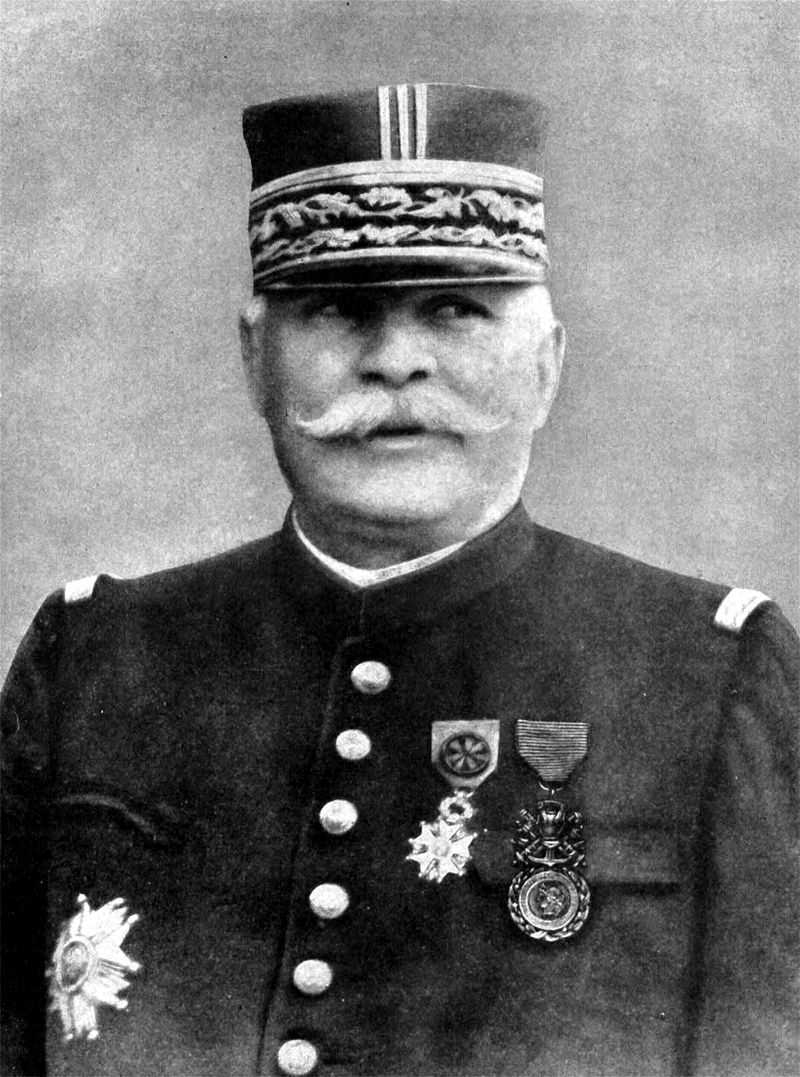

Когда Колчак говорит о Государственной Думе, как особенно заинтересованной во всех военных приготовлениях, то вы догадываетесь, что он имеет в виду не социал-демократическую фракцию Государственной Думы, а некоторые другие группировки. Та же самая окраска происходит и везде. Никогда не было столь наглого человека, который мог бы сказать прямо: я с 1907 года начал готовить нападение на Германию. До такой наглости дошел только Сухомлинов, который в своих записках, вышедших за границей, пишет, вспоминая свой разговор с Жоффром:

«Нашей задачей было во чтобы то ни стало раздавить Германию, а момент для этого должны были указать дипломаты».

Сухомлинов писал после войны и революции, а Колчак еще придерживался обывательски-оборонческой фразеологии. Но он говорит, что была возможность выбора: мы могли стать на сторону противников Германии и на сторону Германии. И выбрали Англию. Почему выбрали Англию- я это об’яснил.

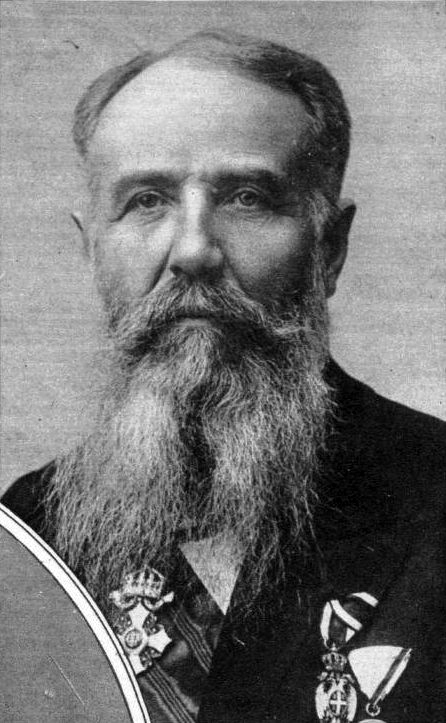

Генерал Жоффр

Соглашение с Англией в 1907 году было, таким образом, исходной точкой подготовки войны 1914 г. и участия в ней России. Вот в какую связь приходится ставить русско-японскую войну. Это не было каким то оторванным эпизодом, который имел значение только для интересов одной, двух стран. С этой точкой зрения по отношению к русско-японской войне надо покончить. Она была связана с развертыванием всей сети империалистических противоречий, которые вели к войне 1914 года.

Теперь мне остается дать некоторое представление,—и этим я закончу первый час,—о том, какие же конфликты конкретно создали эту империалистическую войну. В чем тут конкретно были противоречия? Я сказал: система империалистических противоречий. В чем же состояла эта система? Тут приходится выделить три конфликта. В основе лежал конфликт англо-германский; затем следующий за ним по значительности был конфликт германо-французский и, наконец, самым слабым из всех конфликтов был конфликт, по существу, не русско- германский, а русско-турецкий из-за проливов, но так как за спиной Турции стояла Германия, то, в конце-концов, фактически этот конфликт связывался с русско-германским конфликтом. Вкратце об этих конфликтах надо сказать, тем более, что их не всегда правильно понимают.

Германско-английский конфликт долгое время перед войной об‘ясняли, как конфликт двух промышленных капитализмов—английского и германского, которым будто бы было тесно на мировом рынке. Поскольку ясно было, что английский экспорт усиливается очень быстро бок-о-бок с германским экспортом, люди, которые так смотрели, логически должны были притти к выводу, что конфликт вовсе не такой острый, как это кажется, и один из наших авторитетных марксистских писателей выпустил в 1912 г. книжку под заглавием «Невозможная война».

Невозможная война, война, которая ему казалась невозможной в 1912 г., это была война Англии и Германии. Исходя из того факта, что оба эти промышленные колосса пока что находят себе место единовременно на мировом рынке, что рынок этот вовсе не до такой степени узок, чтобы за него драться, писатели этого лагеря полагали, что война между ними невозможна. Откуда же эти упорные слухи о войне? Это просто реклама военных промышленников и больше ничего. Для того, чтобы строить броненосцы, пушки и пр. и продавать их государствам, нужно поддерживать военную шумиху. Это была тенденция не только в нашей марксистской литературе, но и вообще в мировой литературе. Одновременно появилась книга Н. Онжеля [Нормана Эйнджела] «Великая иллюзия», где тоже доказывалось, что война между Англией и Германией невозможна.

Норман Эйнджел

Упускался из виду другой конфликт, гораздо более близкий и острый. Англичане—народ предусмотрительный. Конечно, если непосредственно сопоставить английскую продукцию и германскую продукцию, то они друг друга не подавляли; тут они могли размежеваться. Но была область конкуренции, где Англия совершенно определенно начинала чувствовать нажим Германии, и это была та область конкуренции, где Англия была особенно сильно заинтересована.

Англия—владычица морей, и ничто так не затрагивает интересов Англии, ничто так ее не беспокоит, как соперничество в области морского транспорта, тем более, что в конечном счете обладание мировым рынком зависит от того, кто обладает океаном. Кто хозяин океана, тот, в конце-концов, имеет не экономическую, а политическую и военную возможность обладать мировым рынком,—а, это нужно твердо запомнить, ближайшей и непосредственной причиной всякою рода столкновений бывают, конечно, политические комбинации. Эти политические комбинации опираются на экономическую базу, но ближайшим образом определяют дела в политике эти политические комбинации, а не экономика. Эту старую точку зрения экономического материализма, которая пыталась из количества произведенных и вывезенных пудов сделать непосредственные политические выводы, нужно оставить. После империалистической войны и после русской революции она совершенно никуда не годится, потому что ни того, ни другого явления, с этой точки зрения, вывезенных пудов, не об’яснишь. Нужно почаще вспоминать слова Энгельса, что экономика определяет политику, но только в конечном счете.

Так вот, несмотря на то, что Германия и Англия могли еще между собою размежеваться экономически, рост германского флота и торгового, и военного,—одно с другим тесно связано,—представлял огромную угрозу для Англии в смысле ее монополии на океане. Эта океанская монополия Англии была сильно подорвана. Я приведу несколько цифр, которые это иллюстрируют.

Из всех 47 миллионов мирового тоннажа Англии принадлежало перед войной около 20 миллионов, Германии принадлежало 6 млн. Остальные 20 миллионов принадлежали остальному земному шару, причем ни одна из стран не располагала более чем 2,5 миллионами тонн. Только одна Германия имела 6 миллионов тонн. Это,—если мы возьмем тоннаж, т.-е. вместимость судов в грубом виде. Но надо иметь в виду, что сюда входят не только океанские суда, не только орудия мирового транспорта, а входит и всякий каботажный флот, и рыбачьи суда и пр. Наиболее крупной в этом списке является Норвегия с 2,5 миллионами тонн. Там, большею частью, рыбачий и каботажный флот, который обслуживал бесконечные норвежские фиорды.

Если же мы возьмем специально океанский флот, то увидим, что тут соперничество было еще более острым и еще менее благоприятным для Англии. Если возьмем количество пароходов и рост их с 1870 г. у Германии и Англии, то у Англии число пароходов увеличилось втрое, а вместимость их— в десять раз, а в Германии число пароходов увеличилось в 13 раз, а вместимость — в 28 раз. Вы видите, до какой степени германский флот рос быстрее, чем английский флот. А если мы возьмем пароходы-гиганты вместимостью более 12 тыс. тонн, то мы такие цифры получим: в 1910 году таких пароходов было во всем мире 80, из них 42 принадлежало Англии, 22—Германии и 16—всем остальным странам, вместе взятым.

Сэр Эдуард Грей, поджигатель войны и (наверно, единственный плюс в его биографии) очень известный орнитолог-любитель

Таким образом, вы видите, что тут уже Германия догоняла Англию чрезвычайно близко, и вы поймете, какое настроение это должно было вызывать в английском обществе; поймете слова сэра Эдуарда Грея—английского министра иностранных дел—Сазонову, русскому министру иностранных дел, осенью 1912 г., когда Грей заявил, что, в случае войны Англии с Германией, употребит все усилия, чтобы раздавить германское морское могущество; поймете слова более грубые и прямые близнеца Николая II—Георга V (они похожи друг на друга, как близнецы):

«Мы будем топить всякий германский торговый корабль, который попадется в наши руки».

Так выражался Георг V в разговоре с Сазоновым. Вот что направляло ненависть этих прирожденных моряков, властителей морей, против неожиданно выросшей молодой морской державы, которая угрожала Англии. Вот главный конфликт между Англией и Германией, — борьба из-за океана. Второй конфликт, ближайший по остроте, это германо-французский, в области металлургии. Тут надо иметь в виду, что французская металлургия росла чрезвычайно быстро в начале XX века. В 1890 году Франция добывала 26 млн т угля и выплавляла около 1,9 млн т чугуна. А 1913 году она добивала 40 млн т угля и выплавляла чугуна 5,2 миллиона тонн. Другими словами, выплавка чугуна увеличилась почти в 3 раза, а добыча угля не увеличилась даже в 2 раза.

Значит, прежде всего французской металлургии нужен был уголь, и вы поймете, почему [сейчас, в 1920-х гг.] Германия по отношению к Франции обложена угольной данью, почему Германия обязана поставлять Франции ежегодно определенное количество угля. Потому что раньше дань шла в обратном направлении. В 1907 году Франция ввезла угля из-за границы на 70 миллионов франков, в 1912 г.—на 136 миллионов франков. Французская промышленность, французская металлургия была данницей германской угольной промышленности. Германская угольная промышленность держала за горло Францию и стесняла металлургическое развитие Франции. Так как для металлургии, кроме угля, нужна и руда, а руда тоже находилась, главным образом, в Лотарингии, которая была отнята немцами у французов в 1871 г., то вы догадаетесь, что получить обратно Лотарингию и Саарский угольный бассейн—это было священной обязанностью всякого французского патриота.

Георг V, король Великобритании.

Наконец, третий конфликт—это конфликт русско-турецкий, по внешности, из-за проливов. Тут позвольте привести несколько цифр, которые иллюстрируют, как постепенно увеличивалось значение проливов для русской хлебной торговли. Если мы возьмем 1875—79 годы, то получим, что через балтийские порты вывозилось ежегодно 54% всего русского хлеба, а через черноморские—только 46%. Если возьмем 1900—1902 г., то увидим, что только 27% русского хлебного экспорта идет через балтийские порты, а 73% идет через черноморские порты. В 1907 году только 11% русского хлеба идет через балтийские порты, а 89% русского хлеба идет через Босфор и Дарданеллы.

И вы догадываетесь, что по мере роста этих цифр, все более и более должна была расти у русского правительства, у русского торгового капитала, тенденция к тому, чтобы эти проливы заполучить в свои руки, тем более, что как раз в этот период, около 1911 года, русский капитал почувствовал на своем кармане, что значит, когда эти проливы находятся в чужих руках. С 1911 года идет целый ряд войн, в которых участвовала Турция: турецко-итальянская война в 1911 году, Балканская война в 1912 году и т. д. И вот какой это дало эффект. В то время как в последнем мирном году Россия вывезла хлеба на 735 миллионов рублей, в 1912 г., когда проливы были уже частью заперты, благодаря войне,, она вывезла только на 547 миллионов рублей.

По вычислениям тогдашних русских финансистов, на запертых Дарданеллах русская торговля ежемесячно теряла около 30 мил. рублей. 30 мил. рублей вываливались из кармана русского торгового (в то время облеченного в банковскую форму) капитала из-за того, что в проливах сидели «неверные» турки и что эти «неверные» турки для того, чтобы защитить Константинополь от нападения то итальянцев, то еще кого-либо, заграждали проливы минами и проч., что делается во время военных действий. Совершенно ясно, при этом сочетании цифр, колоссально возросшее значение Дарданелл для русской торговли и совершенно ясно, какой должен был получиться громадный стимул у русского торгового капитала, какое должно получиться громадное побуждение, чтобы попытаться эти проливы завоевать.

Если бы Россия была бы одна, то и тут, вероятно, до войны дело не дошло бы, как не дошло до нее в 80-х и 90-х годах. Но на этот раз соблазн был в том, что на сцене была Англия с ее конфликтом с Германией и Франция тоже с конфликтом с Германией. Таким образом, у России было два союзника, и на почве этих комбинаций складывается громадная коалиция против Германии, которая и заставила, в конце-концов, Германию воевать. Когда какой-нибудь политик или дипломат говорит: о, этот человек непременно на меня нападет, вы можете быть уверены, что он сам собирается нападать на этого человека. Это всегда так бывает. Как это конкретно происходило, позвольте вам рассказать в следующий час.

Чрезвычайно любопытно, что, хотя наиболее острым из охарактеризованных мною конфликтов был конфликт англо-германский, а наименее острым был конфликт русско-германский, тем не менее, стремление завязать драку распределяется как раз в обратно-пропорциональном порядке. Англия, которая была основным врагом Германии, выступает позже всех, как будто бы нехотя, как будто бы только потому, что немцы нарушили бельгийский нейтралитет. Франция, конфликт с которой по остроте своей стоял на втором месте, раньше обнаруживает большую боевую готовность, но все-таки выступает, как честный рыцарь, как друг России, на защиту России. А русские помещики и Николай II, их коронованное возглавление, бросаются в драку первыми; они затевают всю эту войну, хотя этот конфликт был наименее острым.

Это тем и обгоняется, что для Англии тут жизнь стояла на карте, а когда для человека или для целого государства на карте стоит все, то он десять раз подумает, прежде чем начать драку. А Россия в это время находилась в управлении людей, которые чрезвычайно легко относились ко всему происходящему. Примером этого является переписка Николая II с Александрой Федоровной, где в одном из писем (в феврале 1917 г.) Александра Федоровна пишет мужу, что мальчишки и девчонки бегают по улице и кричат, что будто бы нет хлеба,—и все для того, чтобы создать беспорядки. А через несколько дней она и Николай II полетели с престола. Они были чрезвычайно большими оптимистами и им казалось, что затеять войну—это чрезвычайно пустяковое дело. Таким образом, готовность воевать об’ясняется не значением конфликта, а легкомысленностью самой верхушки. Англия это был сплоченный, хорошо сколоченный колосс; она двигалась медленно, а Россия—она бежала, как мальчишка, который кричит, размахивает кулаками и т. д.

Вот почему, в порядке подготовки войны, Россия выступает на первое место, и кажется, что царская Россия есть главная виновница войны. Но туг я должен сделать оговорку. Главной виновницей войны, конечно, была не Россия. Когда пускают какого-нибудь мальчишку, чтобы он влез в форточку и помог сломать окно, то главным виновником является не этот мальчишка, а те матерые бандиты, которые его послали. Так было и тут. Мы не знаем секретных английских документов,—хотя англичане их опубликовывают, но, конечно, с подчистками, поправками и т. д.; мы не можем сказать, какую роль играла Англия в подготовке. Насчет Франции мы имеем переписку Извольского, и из нее роль Франции, в частности Пуанкаре, достаточно видна. Эту оговорку необходимо сделать вначале.

Что касается России, то уже весной 1908 года русский министр иностранных дел, тот же Извольский, ставит вопрос о проливах. Но его одернул Столыпин, который показал себя тут действительно умным человеком. Он заявил, что война в условиях 1908 года была бы безумным бредом ненормального правительства, и что он никогда такой сумасшедшей вещи не допустит, не позволит Россию втянуть в эту авантюру. Извольский попытался получить проливы косвенно, путем соглашения с Австрией, был обманут и проведен Австрией в самом лучшем виде, как только можно быть проведенным, оказался в дураках, потерял портфель, переселился в качестве посла в Париж стал оттуда подготовлять войну, но медленнее и гораздо осторожнее.

Примерно, к 1912 году, и не какой-нибудь легкомысленный Извольский, а русское правительство в целом, совершенно определенно начинает подготовлять вооруженное столкновение, и обстановку, которая бы дала возможность России начать войну, выступить. Это был знаменитый сербско-болгарский договор 1912 года. Надо вам сказать, что братья славяне, именуемые сербами и болгарами, ненавидят друг друга с такой остротой, как если бы одна нация была краснокожая, а другая черная. Это была большая победа русской дипломатии, что ей весной 1912 года удалось состряпать сербско-болгарский союз. Удалось этого достигнуть только благодаря очень жирной приманке, — ни более, ни менее, как раздела Европейской Турции между Сербией и Болгарией. Это клюнуло, и, как сербы и болгары ни ненавидели друг друга, но увидев, что при помощи России можно отнять и Македонию, и Фракию, они на это пошли, и союз был заключен. После долгих споров,—а Болгария и Сербия спорили из-за каждой турецкой деревни, и мирил их русский военный агент в Софии, полковник Романовский,—этот Романовский начертил границу между будущей Сербией и будущей Болгарией, и удовлетворил и Сербию, и Болгарию. Таким образом, договор был заключен. Когда этот договор увидел французский президент Пуанкаре, человек, достаточно умудренный опытом, он воскликнул:

„это же орудие войны“!

Совершенно ясно, что это был договор, который можно было осуществить только путем войны и притом, вероятнее всего войны не местной, а войны европейской. Это был договор о разделе Европейской Турции между Сербией и Болгарией. Ожидать, что Турция отдаст свои европейские владения даром, без выстрела, было совершенно невозможно. Словом, Пуанкаре совершенно правильно определил этот договор, и в своих лекциях о войне Пуанкаре всячески открещивается от этого договора, говорит, что ничего о нем не знал, говорит, что это было за его спиной, что он тут не при чем. Ясно, что это вещь явно нереальная; ясно, что Пуанкаре все отлично знал, во все был посвящен, но признаваться в этом не хотел—таков был договор, определенный Пуанкаре совершенно правильно. Этот договор был заключен весной 1912 г. В сентябре этого года русский министр Сазонов был в Англии и там вёл разговоры, которые я цитировал.

Раймон Николя Ландри Пуанкаре

Это было в сентябре 1912 г., а в октябре 1912 г. началась действительная война Болгарии, Сербии и Греции против Турции. По всем вероятиям, русский расчет был такой: турки, организованные немцами, разгромят сербов и болгар, в России сейчас же мобилизуется «общественное мнение»—сербов и болгар обижают, на помощь сербам и болгарам и т. д. Но вышло то, чего никто совершенно не предвидел: турки сразу были разбиты наголову, болгары чуть-чуть не оказались хозяевами Константинополя. Крест на святой Софии готовился водружать болгарский царь Фердинанд, заказавший уже себе и костюм византийского императора. Никто не ожидал, что так может повернуться дело.В Петербурге были чрезвычайно недовольны и одно время даже болгарский национальный гимн «Шуми, Марица» был запрещен. Болгария оказалась победительницей. Словом, комбинация явно расстроилась. А Германии, увидев, как дело оборачивается, вмешиваться, конечно, не стала, тем более, что имеются известные основания предполагать, что Фердинанд, болгарский, действовал по указанию Германии и Австрии. Таким образом, мировой войны из этого не получилось, но тем не менее положение получилось крайне напряженное для России, и за эту авантюру русский торговый капитал был наказан штрафом, составляющим столько раз 30 млн. рублей, сколько месяцев Дарданеллы были заперты из-за этой войны. Положение оказалось в достаточной степени глупым и в то же самое время крайне острым. олгария была, в конце-концов, наказана, на нее спустили с цепи Румынию. Румыния не участвовала первоначально в драке, но когда драка кончилась, у Болгарии начались нелады с Сербией из-за дележа Македонии; они поссорились из-за добычи; Румыния вмешалась против Болгарии, и последняя была разгромлена. Естественно, возникал вопрос: что будет дальше? Из разговоров Грея с Сазоновым можно видеть, что Англия готова была порвать с Германией, но в то же самое время она давала понять, что она не может вмешаться в войну, не имея достаточно солидных доводов для своего «общественного мнения». То же самое говорил и Пуанкаре. Пуанкаре тоже обнаруживал готовность поддерживать Россию. С этого он начал, когда с 1912 г. он стал министром иностранных дел. Но он тоже говорил: имейте в виду, что французское общественное мнение пойдет на войну только, если ему будут пред‘явлены серьезные основания. Так, зря, Францию в войну не втянешь.

Фердинанд I, царь Болгарии, официальный портрет

Тут демократический обман, при помощи которого управляют эти правительства, и английское, и французское, создавал своеобразную обстановку. Нужно было что-то, чтобы всколыхнуть массы. Вот почему до 1914 г. и не удавалось эту войну инсценировать. В это время велись всякие переговоры. С одной стороны, была заключена русско-французская морская конвенция, но она была мало интересна, поскольку русско-французский союз был официальным, здесь интересна только одна оговорка в последней русско-французской военной конвенции, что выражение «оборонительная война» не следует рассматривать, как оборонительные военные действия. Наоборот, русские и французы могут и должны со всей энергией напасть на противника. Конечно, для всякого военного человека понятно,— это элементарная вещь, что противнику не нужно давать инициативы в руки, но нападать самому. Эта оговорка русско-французской военной конвенции интересна в том отношении, что она отразилась в одном любопытном документе, который нам придется в дальнейшем припомнить. Этот документ был заготовлен,—а по уверению немцев и разослан,—это было высочайшее повеление, гласившее, что объявление всеобщей мобилизации в России, в случае столкновения с Германией и Австрией, должно быть рассматриваемо, как приказание немедленно начать военные действия против Австрии и Германии. Только для начатия военных действий против Румынии требовался специальный приказ. Таким образом, уже решено было действовать наступательно; повторяю, в это время Жоффр разговаривал с Сухомлиновым, что главная задача—раздавить Германию, а когда давить,—об этом скажет дипломатия.

Более любопытна русско-английская морская конвенция, переговоры о которой велись в 1913—14 году. Так как между Россией и Англией официального договора не было, то переговоры об этой конвенции тщательно скрывались, но, тем не менее, переговоры эти велись, хотя подписана конвенция ко времени об‘явления войны еще не была. Русское правительство собиралось настаивать, чтобы англичане заблаговременно сосредоточили достаточное количество английских грузовых пароходов в русских портах Балтийского моря для того, чтобы Россия могла предпринять высадку в Померании. Суть этой конвенции заключалась в том, что английский флот в Северном море должен был оттягивать германский флот на Северное море, чтобы облегчить положение русского флота в Балтийском море. Эта была основная деловая мысль, а вопрос о высадке и Померании—это было уже «увлечение». Эти переговоры велись весной 1914 года, до войны России с Германией, до «нападения» последней на первую.

Для нас совершенно неизвестно, должен заранее признаться в своем невежестве,—каковы были мотивы, которые заставили союзников—Англию, Францию и Россию—вызвать войну летом 1914 года. Что они готовились к войне, именно, летом 1914 года, это подтверждается, прежде всего, кое-какими разоблачениями с английской стороны. Один английский офицер генерального штаба, работавший в то время в качестве переводчика, напечатал статью, где рассказывает, что ему пришлось переводить с французского языка на английский, весной 1914 года соглашение об условиях содержания английского дессантного корпуса во Франции в случае войны, причем его поразил тот факт, что там был точно указан курс франка и курс фунта стерлингов. Вы, конечно, знаете, что курс денег— это вещь меняющаяся, и что было бы в высокой степени нелепо, хотя бы за год или за два устанавливать такие расчеты. Ведь курс же измениться может. Но курс был высчитан точно тот, который был весной 1914 года.

Таким образом, войну предполагалось начать не позднее (лета 1914 года. Но, повторяю, какие, именно, мотивы побудили выступить—это сказать трудно, поскольку мы имеем односторонний русский и отчасти сербский материал. Но что Россия выступила—это не подлежит в настоящее время никакому сомнению. Долгое время нам, кто искал причины войны, казалось загадочным убийство 28 июня 1914 года наследника австрийского престола эрцгерцога (великого князя) Франца-Фердинанда. Оно было исходной точкой в той цепи событий, которые развернулись в дальнейшем; результатом его был ультиматум, пред’явленный Австрией Сербии, потому что убийцами были сербы, хотя убийство было произведено и не на сербской территории,—непринятие или неполное принятие этого ультиматума Сербией послужило поводом к об’явлению Австрией войны Сербии. Россия вступилась за Сербию, и лавина покатилась.

Казалось, в основе лежало случайное событие, и мы могли оперировать общим соображением, что, поскольку было напряженное положение, война могла возникнуть но самому незначительному поводу Теперь мы знаем, что убийство Франца-Фердинанда вовсе не было случайностью, что оно было организовано из Белграда, причем в организации принимало участие, с одной стороны, сербское правительство во главе с премьером Пашичем, которому отлично были известны убийцы. Сербское правительство извлекло даже из этого своеобразное оправдание для себя, предупредив Франца-Фердинанда о готовящемся на него покушении, но не там, где и когда оно должно было совершиться. С другой стороны, тут участвовал русский военный агент и русский главный штаб.

Никола Пашич

Внешняя связь событий была такова: Франц-Фердинанд уехал на маневры в Боснию. Босния—это сербская область, в настоящее время входящая в состав Югославии и лежащая на запад от Сербии. Русский главный штаб дал телеграмму, что маневры—это только ширма и что, на самом деле, под видом этих маневров подготовляется нападение австрийской армии на Сербию. Это известие страшно всполошило Сербию, и глава сербской разведки, [Драгутин] Димитриевич, решил предупредить это несчастие самым странным образом, а именно— убить этого Франца-Фердинанда. Кажется, всякий, даже маленький ребенок в возрасте 7 лет может догадаться, что таким путем можно было только возбудить войну, а не предупредить ее, и что это было явным вызовом, брошенным в лицо Австрии. Но Димитриевич, человек, чрезвычайно умный и горячий сербский патриот (расстрелянный потом самими же сербами), вывел такое странное заключение, что нет другого способа предупредить войну между Австрией и Сербией, как убить Франца-Фердинанда. В настоящее время совершенно определенно доказано, что никакого нападения на Сербию не подготовлялось, что маневры были направлены в сторону Италии, а не Сербии, что сам Франц-Фердинанд в то время был больше озабочен австро-итальянскими отношениями, нежели австро-сербскими. Словом, совершенно ясно, что телеграмма русского главного штаба, на которую ссылался Димитриевич, была тем, что называется провокацией.

Полк. Драгутин Дмитриевич, «Апис»

Несколько сербских националистов отправляются в Сараево, столицу Боснии, и там убивают Франца-Фердинанда. Австрия на это реагировала ультиматумом Сербии, потому что, хотя она не знала всей этой связи вещей, но правильно догадывалась, что убийство подготовлено было на сербской территории. В результате Австрия нападает на «невинную» Сербию, Россия вступается за «невинную» Сербию и т. д. Недели за две до этого события мы имеем телеграмму из русского министерства иностранных дел в Сербию, где говорится о согласии Николая II на приобретение Сербией 120 тысяч рус- скйх трехлинейных винтовок с соответствующим количеством патронов. Весьма любопытный факт. Еще никакого австрийского ультиматума не было, никто не нападал, сербы совершенно невинны, они ни о чем этом не думают, но как предусмотрительны: 120 тысяч винтовок. Потом, очевидно, Николай думал: вот какая удача, что 120 тысяч винтовок я во-время предложил. Словом, все это сшито настолько белыми нитками, что позвольте на этом больше не останавливаться.

Как и следовало ожидать, убийство Франца-Фердинанда расшевелило не только Австрию, но и Германию. Австрия выступила против Сербии, Россия выступила против Австрии, а Германия должна была выступить на защиту Австрии. Нужно сказать, что германский император Вильгельм вел себя в это время до необычайности глупо. Он был, видимо, страшно взбешен убийством его личного друга. Франц-Фердинанд был его личный друг, причем убийство было совершено не какими-нибудь анархистами, а сербскими националистами, и он в припадке рыцарства всячески начинает поддерживать Австрию и ее натиск на Сербию. Таким образом, получается такая картина, что два огромных зверя—Германия и Австрия—лезут на несчастную, маленькую Сербию. В первое время в России думали, что уже этого достаточно, но когда поговорили с англичанами—те сказали: нет, это не возьмет, наше английское общественное мнение этим не заинтересуется. Нужно что-нибудь посерьезнее. Кабы на вас немцы напали—то другой разговор, а то это что ж, знаете, из этого ничего не выйдет. Таким образом, с самого начала приходилось разжигать конфликт все шире.

Что это в Петербурге отчетливо сознавали, видно из двух фактов. Во-первых, из восклицания, которое вырвалось у Сазонова при первом известии об австрийском ультиматуме:

«Это европейская война»!

Сергей Дмитриевич Сазонов, англофил и поджигатель войны

Ясно, что человек понимал, что это не местное столкновение, а начало мировой войны. Второй—еще лучше. Как только Австрия начинает грабеж Сербии, Россия в первую голову мобилизует, как вы думаете, что?—Балтийский флот. Вы географию, надеюсь, достаточно знаете и догадываетесь, что попасть в Балтийское море австрийцам возможности нет, а Балтийский флот был мобилизован. Ясно, что с самого этого момента готовилась война против Германии, и Германия так себя вела в первую минуту, что была надежда, что это случится само собою. Вильгельм, взбешенный убийством Франца-Фердинанда, лезет в бой, пишет самые настойчивые телеграммы, всячески поощряет Австрию и т. д. Но в то же самое время Вильгельм был убежден, что Англия не вмешается. Когда он,—это был замечательный день 28 июля,—узнал от своего посла в Лондоне, что Англия непременно вмешается в конфликт, если он примет большие размеры, он сразу дал задний ход. Германия вдруг становится необычайно миролюбива. Вильгельм обращается с письмом к Николаю за посредничеством, радуется, что Сербия хотя полуприняла ультиматум—и отлично, что хоть полуприняла—значит, войны не будет.

Словом, внезапно Вильгельм становится пацифистом, потому что война с Англией совсем не была для него приятным сюрпризом. Тут-то перед русским правительством, перед настоящим правительством, а не перед Николаем II, перед Сазоновым, Сухомлиновым и другими, возник вопрос, как бы устроить так, чтобы «европейская война», которой так нетерпеливо ждали, не лопнула, как мыльный пузырь. Тогда и решено было мобилизовать всю русскую армию. Немцам отлично было известно, что мобилизация всей русской армии означает открытие военных действий против Австрии и Германии; на такую вещь, как мобилизация всей русской армии, Германии нечем было ответить, как об’явлением войны.

Оставалось теперь втянуть в войну союзников. Об‘явление войны Германией России для Франции было совершенно достаточно, поскольку она связана была с Россией формальным союзом: Франция вступила в войну против Германии. Но для Англии этого оказалось мало. Уверенность английского министра иностранных дел, сэра Эдуарда Грея, что войны Германии с Россией будет достаточно, чтобы втянуть Англию, эта уверенность оказалась ошибочной, и в самом английском кабинете возникли разногласия. Кабинет был смешанный: там были либералы и консерваторы, и либералы тоже трусили, как трусил Вильгельм, и заявляли, что на войну итти нельзя. И тут-то понадобилось знаменитое нарушение Германией бельгийского нейтралитета. Насколько это нарушение нейтралитета было «неожиданным выступлением коварных немцев», видно из того, что английский дессантный корпус был предусмотрительно снабжен огромным количеством материалов для постройки мостов, переправ и т. д., т.-е. имелось в виду действовать в стране болотистой, изрезанной каналами, иными словами,— в западной Бельгии.

Французские военные писатели задолго до войны доказывали, что немцам и негде больше итти, как через Бельгию, потому что германо-французская граница на 2/3 заперта Вогезскими горами, а промежуток между этими горами и бельгийской границей, так называемая «Вогезская дыра», слишком узок, чтобы на нем можно было развернуть миллионную германскую армию, да и заперт французскою крепостью Верденом, которую немцы не могли взять и в 1916 году.

Я вам привожу все это для того, чтобы показать на наглядном примере, как буржуазия инсценирует войну и как она к ней подготовляется. Все это, конечно, совершенно не было известно широкой публике. Широкая публика знала одно, что злые немцы объявили войну России, что злые немцы нарушили бельгийский нейтралитет и т. д. Таким образом, приходится сказать, что Вильгельм был пойман в ловушку. Взбесившись до полной потери здравого смысла от убийства Франца-Фердинанда, вступив в коалицию с Австрией, Вильгельм поставил себя в такое положение, что ему ничего другого не оставалось, как об‘явить России войну.

Горацио Герберт Китченер, фельдмаршал

Вот какова была связь фактов, определивших возникновение мировой империалистской войны. Ясно, что люди, которые эту войну постарались инсценировать, имели все основания добиваться того, чтобы война как можно дольше не кончалась. Англия уже с самого начала решила вести войну до тех пор, пока Германия не будет совершенно раздавлена. И Кичинер, английский главнокомандующий, с величайшим хладнокровием заявлял, что для этого англичанам понадобится не менее трех лет. Ну, что же, будем воевать три года, убьем десять миллионов народу и, в конце-концов, немцев раздавим. Правда, что другой английский деятель, Ллойд-Джордж, выражался еще более цинично. Он говорил, что Англия будет воевать до последнего русского солдата. Этого, однако, ему не пришлось дождаться. Русский солдат ушел гораздо раньше, чем англичанам было угодно кончить войну.

Дипломатические интриги во время войны представляют большой интерес. Мир мог быть заключен уже в сентябре 1914 года. Уже в сентябре 1914 года, одержав блестящую победу над русскими в Восточной Пруссии и благополучно избежав полного разгрома на Марне, Вильгельм обратился к посредничеству американского президента Вильсона. Известие об этом произвело величайший переполох в Лондоне. Английский король призвал к себе русского посла Бенкендорфа и стал ему говорить, что нельзя нам говорить о мире не только с Америкой, но и между собой, ибо немцы могут об этом услыхать и сделать из этого соответственный вывод. Самое слово «мир» должно быть из словаря изгнано. Это было передано Николаю. Николай послал телеграмму, где значилось, что он согласен с каждой мыслью английского короля, и что он будет бороться до конца. Как вы знаете, слово он сдержал и до своего конца воевал.

Граф Александр Константинович Бенкендорф. Настолько плохо знал русский, что получил разрешение писать донесения по-французски.

Почему англичане так действовали,—это понять не трудно, поскольку вы знаете, что английский конфликт был основным конфликтом войны и поскольку англичанам важно было доконать немцев. Но что руководило Николаем? Это чрезвычайно любопытная сторона, на которой следует остановиться. Россия воевала, как я говорил, за проливы—Босфор и Дарданеллы. Но проливы были юридически, официально в руках Турции, а Турция в сентябре 1914 года еще не воевала, несмотря на всякие русские провокации. Начала же Турция с совершенно необычайного выступления—с того, что она предложила России свой союз. Это был момент величайшего смущения в «Петрограде», когда вместо известия, что мы воюем с Турцией, приходит от русского посла в Турции телеграмма, что Энвер-паша, фактический глава турецкого кабинета, но и юридически главнокомандующий турецкой армией, заявил русскому военному атташе, генералу Леонтьеву, что Турция предлагает свои услуги России. Энвер был слишком хитрый человек, чтобы не понять, что Турции больше всего может достаться, тем более, что тогда еще Болгария не воевала, еще Сербия не была разгромлена. Значит, Турция была отрезана от Германии широкой полосой нейтральных или враждебных стран. Каким образом Германия гридет на помощь Турции?

Положение турок было критическое, и Энвер сделал из него по своему гениальный вывод, решив стать на сторону России. Как ты тогда займешь проливы? В Петербурге это тогда произвело настоящую панику. Сначала Леонтьеву предложили тянуть разговоры, но Турция спешила. Энвер посвятил в свой план великого визиря, а великий визирь призвал к себе русского посла и нажимал на него. Тот соблазнился и телеграфировал начальству, что это единственный случай в истории раз навсегда закончить мирно, полюбовно наш спор с Турцией. В «Петрограде» бесились на непонятливость посла, но неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не помогли.. немцы. Немцам, конечно, было желательно удержать на своей стороне Турцию и поэтому, узнав, что в Константинополе происходят такие своеобразные колебания, немцы поспешили послать на поддержку своей партии один броненосец и один крейсер. Это были «Гебен» и «Бреслау».

Энвер-паша

С этими кораблями турки на море оказывались сильнее России, опасность войны с ней стала не так велика, и это решило вопрос в пользу немцев. Турция сначала перестала предлагать свой союз России—благо та ничего не отвечала на предложения, потом заключила секретное соглашение с Германией, а в октябре месяце об’явила войну России, т.-е., в сущности говоря, об‘явили войну те же «Гебен» и «Бреслау», начав обстреливать русские порты,—но, так или иначе, Россия и Турция оказалис ь в состоянии войны. И можно было официально поставить вопрос о проливах.

Ген. Леонтьев, русский военный атташе в Турции

Вот вам образчик того, как велись переговоры во время войны и пример того, как мир мог бы быть заключен в сентябре, но он не был заключен, потому что все три основные конфликта, которые имелись налицо, не были разрешены. Я не буду рассказывать о дальнейших переговорах во время войны. Тут был целый ряд перекрестных переговоров. Но я расскажу только в заключение нынешней лекции, как, в конце-концов, закрепила за собой юридически проливы Россия. Это было дело не такое простое, хотя англичане и втравили Россию в войну перспективой, именно, получения проливов.

Ни одного писанного слова, которое гарантировало бы, что проливы, действительно, достанутся России, дано не было. Когда во время войны затеяли с англичанами переговоры на эту тему,они отмалчивались и, наконец, объявили буквально, как дельфийская пифия, что «вопрос о проливах будет разрешен по окончании войны, согласно с интересами России». Что это значит? И вот пришлось России применять очень сложную дипломатическую комбинацию для того, чтобы постепенно вынудить у англичан письменное обещание, что по окончании войны проливы достанутся России. Для этого пришлось ни более, ни менее как инсценировать призрак русско-австрийского мира. Подробностей я вам рассказывать не буду. Но в конце 1914 года по всем дипломатическим перекресткам Европы стали ходить слухи, что Австрия предлагает мир Сербии, а мир Австрии и Сербии заключал в себе мир Австрии с Россией, ибо Россия стала воевать с Австрией за Сербию. Таким образом, коалиция центральных держав как будто бы разрывалась сторонниками выхода из войны.

Болгария еще не воевала, Румыния была нейтральной. С выходом Австрии из войны, Турция оставалась совершенно на жертву русским: от Германии она снова была бы наглухо отрезана, и Николаю, как будто, ничего не стоило бы захватить Константинополь. Англичане ответили на эту возможность попыткой захватить проливы и Константинополь раньше, чем русские туда придут. В марте 1915 года они атаковали Дарданеллы, но прорыв английского флота не удался. И вот в этот то момент, момент бешеной, но неудачной попытки Англии захватить проливы, Россия вынудила англичан дать со скрежетом зубов обещание, что по окончании войны Константинополь будет русским, причем в этом замечательном документе, меморандуме английского привительства, Константинополь был самым циничным образом обозначен, как «богатейшая добыча всей войны». Таким образом, из этой бумаги можно убедиться, что война велась не только в интересах «свободы и цивилизации», как об‘являлось во всех газетах, но из-за каких-то добыч, самой богатой из которых являлся Константинополь.

Вы видите, что в арсенал дипломатического оружия царской России входила не только провокация, но и шантаж, и потом этот шантаж продолжался долго. Николай И был в непрерывной переписке с германскими родственниками своей жены через посредство последней. Эта переписка неоднократно упоминается в письмах к нему Александры Федоровны. Правда, самих писем мы не нашли, потому что Керенский дал Николаю возможность их уничтожить. Николай был настолько глуп, что записал это в своем дневнике. Из дневника Николая мы узнаем, что первые дни в Царском селе после отречения были посвящены тому, что он разрывал и жег бумаги. Так он сжег письма Эрнеста Гессенского к Александре Федоровне, где имелись мирные предложения и многое другое. Но, будучи добрым семьянином и весьма любя свою жену, пожалел сжечь ее письма, откуда мы и узнаем о русско-германских переговорах или попытках их завязать.

В 1916 году один такой случай стал известен: приятель Распутина и будущий министр, Протопопов, когда он ездил во Францию и в Англию в качестве члена делегации ог государственной думы, по дороге, в Стокгольме, имел свидание с германским агентом Варбургом, и это получило широкую огласку. Что после этого Протопопов стал министром внутренних дел,— а министром иностранных дел стал Штюрмер, которого считали чуть не прямо германским агентом; это союзники должны были намотать себе на ус. Николай явно начинал становиться подозрителен—и это отразилось на отношении союзных послов к его падению. Последнее отнюдь не было для союзников неприятностью—неприятностью было образование Совета рабочих депутатов. Но я не собираюсь рассказывать здесь истории мартовской революции—я говорю обо всем этом лишь для того, чтобы вы получили ясное представление о нравах империалистических государств, и о том, что обман является не только излюбленным их оружием по отношению к народным массам, но что и друг друга они обманывают не хуже, чем массы. Отвратительный запах, который идет от буржуазных газет этой эпохи кажется почти благовонием, когда вы развернете секретные дипломатические документы.

М.Н.Покровский. Внешняя политика России в ХХ веке: популярный очерк. Лекция вторая.

Рекомендуем прочесть

Adblock test (Why?)