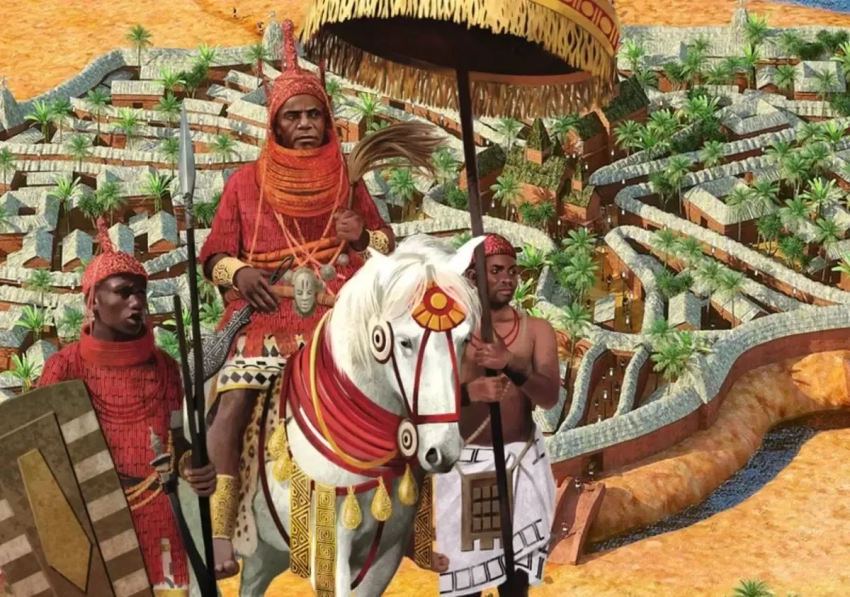

Правитель средневекового Бенина

О происхождении правящей династии царства Ойо (или, как иногда пишут, «империи Ойо») есть две легенды, каждый может выбрать себе ту, что кажется правдоподобнее. Согласно первой, Одудува был сыном бога Олодумаре, который отправил его с небес — создать землю. Согласно второй, Одудва был сыном Ламруду — правителя Мекки, и был изгнан оттуда за намерение возродить идолопоклонство (у царей Ойо были секретари-арабы — видимо, от них и версия). Западные исследователи в XIX веке видели их выходцами из Египта или из Аравии, но, скорее всего, народ йоруба, основавший царство — местный.

Йоруба — родственники дагомейским фон и прочим народам Бенинского залива, но им повезло с местностью проживания. Если Дагомею основали в джунглях, то Ойо — в саванне. Поэтому достаточно рано обитатели этих краёв освоили верховую езду. «Достаточно рано» — не самое точное определение? Ну, так народы западного побережья Африки по большей части своей письменности не имеют, так что вся их история — устная, и... крайне не точная!

На конях ловить рабов удобнее, чем пешком

Долго считалось, что царство Ойо появилось в XIII веке. Сейчас местные историки рамки сдвигают на XI век, насколько справедливо — не понятно: с археологией в Нигерии и Бенине всё не самым лучшим образом обстоит, письменной традиции — нет, так что все даты до появления в этих краях европейцев — плюс-минус лапоть. Государство, так же как и Дагомея, появилось на торговом маршруте, только не на работорговом, а на Транссахарском — сюда приходили караваны с побережья Средиземного моря, продавали свои товары, закупали местные: слоновую кость, соль и всё такое. Гнать рабов через Сахару — не лучшая идея, так что рабство в Ойо долгое время было патриархальным, и только с завоеванием выхода к морскому побережью государство включилось в систему работорговли, хотя и не столь активно, как Дагомея.

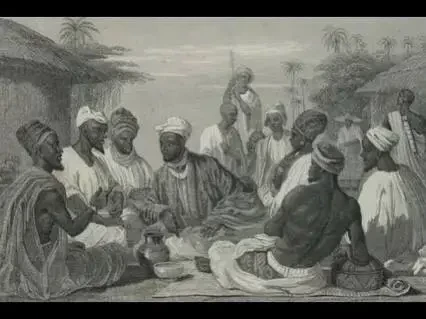

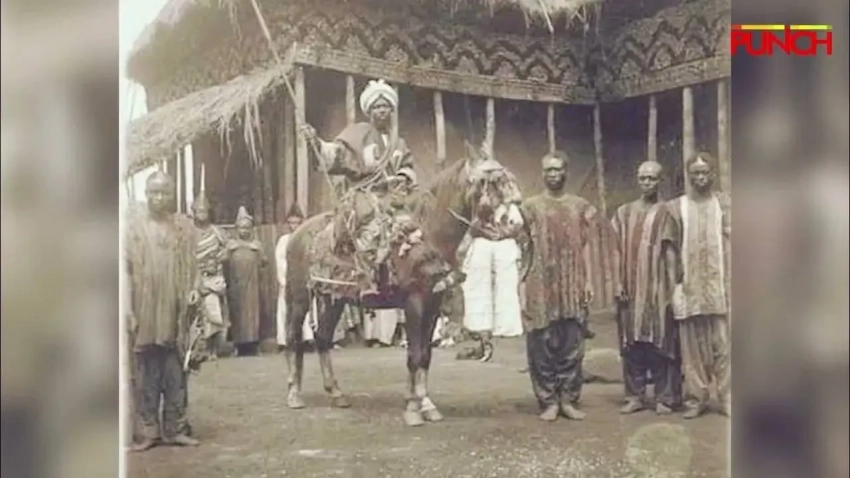

Алафин Ойо, 1910 год

Правили Ойо цари, носившие титул «алафин» — «хозяин дворца». Впрочем, власть алафинов абсолютной не была, её ограничивал совет знати — «ойо меси» из семи членов. Должность алафина была выборной, но выбирали его из представителей правящего рода. Для возможности баллотироваться на престол кандидату нужно было не иметь телесных изъянов, иметь хорошее здоровье, желательно быть рождённым от свободной женщины, а не от рабыни. Кроме того, учитывались возраст, общественное положение родителей, мнение гарема и куча прочих моментов. Единственный, кто не мог быть избран на трон — старший сын действующего алафина: его сразу после смерти папы заставляли совершить ритуальное самоубийство.

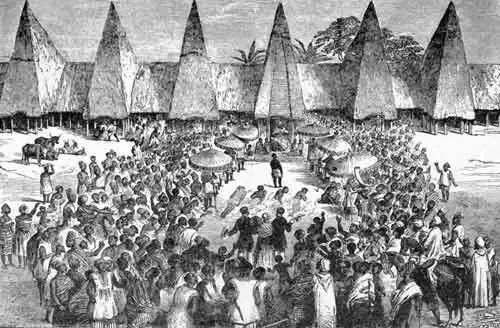

«Ойо меси» — тайный совет алафина

Достаточно долго царскую власть оспаривали председатели

Современные хауса — один из обломков империи, косплеят кавалерию Ойо

Дело в том, что царство Ойо было расположено вне ареала обитания мухи цеце, которая создавала сильные проблемы с разведением скота в центре континента. И местные йоруба быстро выучились ездить верхом! По преданию, первым кавалерию ойо создал 12-й алафин Оромпото. Он ставил всадников в арьегард и привязывал к хвостам их коней ветки — чтобы заметать следы прохождения армии. А начиная с 15-го алафина Обалокуна царство Ойо начало территориальную экспансию...

Ружьё? А зачем? Копьё надёжнее!

Царство быстро стало империей, подчинившей или обложившей данью всех соседей. С Дагомеей в первой половине XVIII века Ойо провело серию войн, закончившихся обязательством Дагомеи платить алафинам дань. Интересно, что в отличие от дагомейцев, весьма рано принявших на вооружение огнестрельное оружие, Ойо мушкеты не впечатлили. Они получали их от дагомейцев в качестве дани, но использовали... Только в ритуальных целях! В бою же ойо полагались на старое-доброе холодное оружие. Почему? Ну, скорее всего, они так и не научились приручать лошадей к выстрелам. Встречаются сведения, что в некоторых сражениях с вооружёнными мушкетами амазонками лошади бойцов Ойо пугались выстрелов и уносили всадников с поля боя.

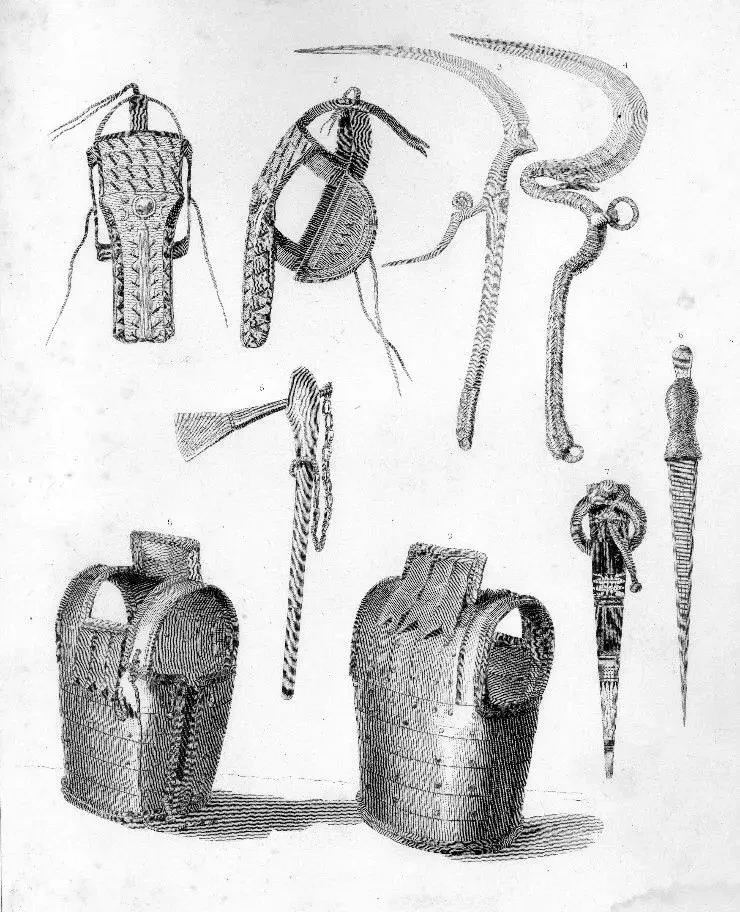

Доспехи, оружие и элементы лошадиной сбруи чёрных кавалеристов

Зато с доспехами «чёрные самураи» были хорошо знакомы! Кавалеристы ойо носили кольчуги и железные нагрудники, шлемы им часто заменяли тюрбаны, те, кто победнее, вместо кольчуг и лат использовали стёганые халаты. Был у алафина и элитный корпус — эшо. Всего в эшо было 70 человек, но они были не гвардией, скорее — офицерским корпусом. Звание эшо не всегда было наследственным: его можно было заслужить храбростью на поле боя. Они делились на два ранга: высший — 16 человек и низший — 54 человека. Эшо носили специальную диадему «акоро» и «жезл войны», а вот оружия не носили! В бою их задачей было командовать рядовыми бойцами, в мирное время — дворцовой стражей. Каждый член ойо меси был патроном десяти эшо, но назначал их сам алафин. А ещё в бою эшо были символом воли к победе: отступать они не имели права — либо побеждали, либо умирали...

Ворота царского дворца

Видимо, влиянием торговли с исламскими странами можно объяснить большой процент воинов-рабов в армии Ойо. Алафины не доверяли знати и имели на то законное основание: ограничить царскую власть старался любой уважающий себя башорун или вождь вассального племени. Поэтому к XIX веку охрану алафина несли дворцовые рабы. Их жилища составляли целые кварталы, которые окружали царский дворец, отделяя его от домов простонародья. Всего воины-рабы алафина и знатных йоруба составляли контингент в несколько тысяч человек.

Чёрный рыцарь на привале

Каждый всадник в Ойо кормил себя сам: войско сопровождали толпы жён и рабынь, тащивших пожитки и паёк всадников. Если войско вело осаду, и она затягивалась, присутствующие дамы разбивали в окрестностях поля и выращивали продовольствие прямо на фронте. Ну а когда провизия заканчивалась, всадник имел полное право покинуть войско — аналогии с практикой европейского рыцарства у йоруба тоже прослеживаются.

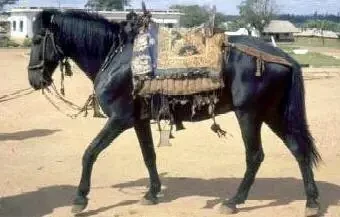

Конь в королевской сбруе

Вооружались воины Ойо по смешанному принципу: часть оружия закупалась самостоятельно, часть — выдавалась алафином. Обычно выдавали импортное оружие и снаряжение: в царстве была государственная монополия на внешнюю торговлю, так что купить на рынке карамультук покрасивее у рядового всадника возможности не было. Оружие выдавалось на празднике, в торжественной обстановке — как дар алафина храброму воину. Впрочем, куда чаще в качестве дара выдавалась лошадь — кони в Западной Африке были дороги, и купить себе транспортное средство самостоятельно рядовой йоруба обычно не мог.

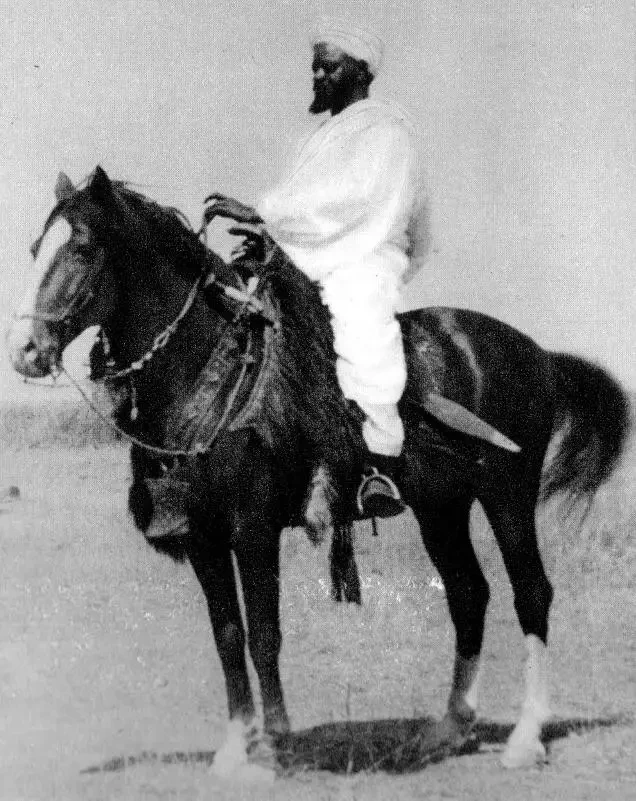

Всадник йоруба в конце XIX века

Традиционные способы ведения боевых действий у африканцев не предполагали больших потерь: главное было — напугать противника, а не убить как можно больше его бойцов. Поэтому потери пары армий общей численностью в 17 тысяч человек, сошедшихся в «жестоком сражении», могли равняться 5 убитым и 50 раненым, как это случилось в сражении между Эгбой и Иджайе (частями распавшейся империи Ойо) 23 мая 1861 года.

С пленными обращались по-разному. Обычно не убивали: рабы были дорогим товаром, так что на дороге не валялись. Впрочем, часто пленных кастрировали: сохранился рассказ о том, как во взятых в плен дагомейских мино женщин опознали только после того, как решили подвергнуть этой процедуре.

Один из поздних всадников йоруба

Но это — рядовые, со знатными пленниками всё было иначе. Когда вражеский военачальник попадал в плен, то, если алафин хотел его смерти, он не выходил на него посмотреть — это было знаком, что воины должны сами с пленником расправиться. Проблема возникала, когда в плен попадал вражеский царь: царская особа считалась священной, и отдать его на расправу простым бойцам было непозволительно. Пленному царю почтительно говорили, что он отвергнут народом, после чего тот должен был совершить самоубийство. Впрочем, алафин мог и простить пленного коллегу, сделав его своим вассалом либо поселив у себя при дворе, посадив на трон его родственника.

Трофеи распределялись следующим образом: треть отходила алафину, треть — непосредственному начальнику воина, захватившего добычу, а треть — самому бойцу. Таким образом распределялись как рабы, так и любые другие ценности. Добыча была существенной частью государственного бюджета, но велись войны не только ради грабежа. Например, война Ойо с Дагомеей велась для устрашения Дагомеи и превращения её в данника Ойо. Что и было в конце концов достигнуто.

Алафин с придворными дамами

Верховным главнокомандующим армии Ойо был сам алафин. И, по крайней мере в начале существования царства, он сам вёл в бой своих подданных. Но впоследствии особа главы государства сакрализировалась до невозможности: народ мог видеть алафина только два раза в год, на праздник. И то — только с лицом, укрытым вуалью из бус, чтобы не дай Бог никто не сглазил его величество. Само собой, в таких условиях командовать было затруднительно, а отдавать власть генералам правители йоруба опасались. Поэтому было найдено просто блестящее решение: царя в ходе особых обрядов как бы смещали с престола, на его место назначался заместитель — один из евнухов. Заместителю в походе доставались все почести, он сидел на троне выше алафина, имел право курить в его присутствии и носил царёвы одежды и символы власти. Но реальной власти над армией он не имел...

Впрочем, терпеть поражения алафину категорически не рекомендовалось. Потерпев поражение, он был обязан совершить самоубийство. Если царь был непонятливым, ему об этом настойчиво напоминали. Поэтому часто алафины старались принять командование армией в последний момент — когда дело было уже на мази, а до того делегировали полномочия кому-нибудь другому, менее сакральному.

Война у Ойо была частью хозяйственного цикла. Считалось, что алафин раз в три года обязан организовывать завоевательный поход. Время начала военных действий выбиралось с началом сухого сезона. Вожди составляли план кампании, доводили его до совета городских вождей, и совместно выбирался день начала похода. Народу решение объявлялось в торжественной обстановке, после чего выносились знамёна и мечи участников похода, которые кропились кровью принесённого в жертву раба. Стоит отметить, что человеческие жертвоприношения в Ойо случались не столь часто, как в Дагомее, и не были столь массовыми, тем не менее проводились они регулярно.

Западно-африканский всадник с мечом

Оружие у йоруба не отличалось от дагомейского: длинные ножи-мачете, мечи, копья, дротики, луки с отравленными стрелами. Те, кто победнее — использовали дубинки. Дротики применяли против кавалерии, копья и мечи — против пехоты. Интересно, что всадники часто носили на правой руке два или три каменных браслета (где-то по фунту каждый): чтобы увеличить силу нисходящего удара копьём. Самые искусные лучники помимо обычного лука использовали «акатанпо» — самострел с прицельным приспособлением и предохраняющей пальцы от удара тетивы скобой. В бою каждого стрелка из акатанпо сопровождал носильщик с мешком стрел. Впоследствии метательное оружие сменили кремнёвые мушкеты. Были и пушки, но точных данных, насколько успешно они применялись — нет. Ко второй половине XIX века количество лучников и копьеносцев сильно упало: даже консервативные граждане Ойо перешли на огнестрельное оружие, основой стали бойцы с ружьями и мечники с пистолетами, а большая часть генералов имела импортные бинокли и подзорные трубы, которыми активно пользовалась. Обучение... Как ни странно, оно проводилось: обычно военачальники брали с собой в поход отряды юношей, которые участия в боевых действиях не принимали, но внимательно наблюдали за действиями старших товарищей.

Старый царский дворец алафина Ойо

Помимо столичной армии в Ойо имелись и провинциальные формирования. Командующий ими имел титул «каканфо». Обычно его присуждали самому смелому и умному воину. При посвящении в каканфо ему выбривали макушку, на которой делали 201 надрез, в которые втирали магические снадобья. Эта процедура должна была сделать его бесстрашным, а главное — верным алафину. Знаками отличия каканфо были: головной убор из красных перьев попугая, передник из шкуры леопарда, особая причёска и «непобедимый царский жезл». Институт каканфо завели с целью уменьшения влияния провинциальной знати — ранее местными отрядами командовала она.

Всадники против пехоты

Самый спорный момент — численность армии царства Ойо. Нельзя сказать, что йоруба не умели считать: у алафинов были даже секретари-арабы, так что проблем с вычислением числа бойцов быть не должно было, но... Африканские общества были весьма традиционны, поэтому для подсчёта контингента, необходимого для выполнения поставленных задач, использовался дедовский способ: перед алафином расстилали свежеснятую бычью шкуру, после чего по ней проходила кавалерия. Считалось, что войско достаточно велико, когда от шкуры оставались одни ошмётки. Понятно, что любые цифры при такой системе подсчёта — весьма условны, но обычно историками численность войск Ойо оценивается в 30-50 тысяч бойцов: разброс конский, но уж — как есть.

Империя Ойо не была завоёвана европейскими колонизаторами, как Дагомея. Она развалилась сама. В какой-то мере алафины стали жертвами собственного успеха: огромная территория империи не соответствовала примитивному административному аппарату. Одна за другой стали отпадать провинции, во главе которых стояли члены правящего рода. Постепенно прибрежные районы, включившиеся в систему трансатлантической работорговли, стали богаче, а значит — сильнее расположенной в глубине континента метрополии. В 1817 году в ходе мятежа каканфо Афонджи от империи отпала самая богатая провинция — Илорин. Алафин попытался заставить Дагомею возобновить выплаты дани, но посланные чиновники были убиты. А потом на границах Ойо возник исламский халифат Сокото — мощное и агрессивное государство. Его войска и положили конец существованию старой империи: к тому времени под властью алафинов оставались только лесные районы, в которых содержать кавалерию, приносившую победы над врагами, не давала муха цеце...

Ныне здравствующий алафин Оба Абимбола Овоаде

Впрочем, в качестве тени самого себя Ойо просуществовало до 1893 года, когда над бывшей империей (от которой и королевства-то толком не осталось) был установлен британский протекторат. Из всех государств на обломках империи к ХХ веку независимость сохранила лишь «республика Эгба», которая утратила её в 1916 году. И, да, сегодня в Нигерии существует такой реликт прошлого, как алафин Ойо. Никакой власти у него, конечно, нет, но подарить дочку ему в жёны у местных жителей считается весьма престижным. Если он возьмёт, само собой...

- Герхард фон Цвишен